家屋の解体工事に関する手続きを調べていると、提出書類の1つに建設リサイクル法の届出が出てきます。

でも、届出を必要としないケースがあり、書き方もイマイチ分かりにくいのが実情です。

加えて、「法律といわれると、ちょっと身構えてしまうな……」と思うかもしれません。

そこで、今回は建設リサイクル法の届出で知っておくべきポイントについて、3つのステップに分けて具体的に説明いたします。

【STEP1】建設リサイクル法の届出が必要かチェックしよう

解体工事では、建設リサイクル法の届出が必要なケースと不要なケースがあります。「頑張って書類を用意したのに、後から不要だと分かった」なんて事態は避けたいですよね。

ですから、まずはご自身が行う解体工事では届出が必要なのかチェックしましょう。

解体工事を行う現場の広さはどのくらい?

延べ床面積80m²以上の建築物を解体する場合は、建設リサイクル法の対象です。

建築物には、一定の物置や門・塀・建築設備などが含まれます。(建築基準法 第2条 第1項)

また、80m²は坪数換算で約24.2坪です。

1m²=約0.3025坪

80m²=約24.2坪

24.2坪は、以下の通り戸当り住宅床面積の全国平均を上回っています。

| 戸当り住宅床面積(m²) | 戸当り住宅床面積(坪) | |

|---|---|---|

| 全体 | 94.4 | 28.6 |

| 持家 | 122.3 | 37.0 |

| 借家 | 46.0 | 13.9 |

上表のうち、一般的に解体工事の対象となる住宅は持家だと考えられます。そのため、平均的な持家住宅が35~40坪程度であると考えれば、届出が必要な場合がほとんどです。

なお、延べ床面積は実際に解体工事の対象となる建築物の合計床面積です。具体的には以下の通りです。

- 建築物の一部だけ解体→解体する部分の合計床面積

- 同一敷地内で複数の建築物を解体→解体する建築物の合計床面積

- 物置の解体→解体する部分の合計床面積(簡易な物置を除く)

- 火災建築物の解体→火災から免れた部分の床面積※

※全焼し、特定建設資材の再資源化ができない場合は対象外です。

建築物の床面積については、以下の書類などで調べられます。

- 固定資産評価証明書

- 建築確認通知書

- 登記簿の表題部(法務局)

- 登記事項証明書(法務局)

各書類の床面積は数字が異なる場合があります。

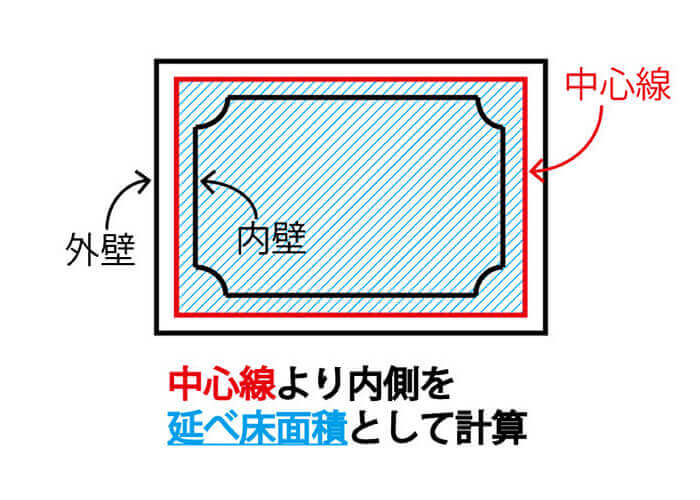

建設リサイクル法にある床面積とは、以下の青い斜線部分が該当します。

※建築基準法(第2条 第1項 第3号)と同じ基準です。

「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」

どんな資材が建設リサイクル法の対象なの?

建設リサイクル法は、解体工事において以下の実施を求めています。

- ゴミの種類を基準とした分別解体

- 特定建設資材に指定したゴミについて再資源化

ですから、特定建設資材を排出する解体工事の場合は、建設リサイクル法の対象です。(対象外の工事でも、適切なゴミの処理は必要です)

特定建設資材は、主に以下のゴミが該当します。

特定建設資材の区分

- コンクリート

- コンクリートと鉄から成る建設資材

- 木材(繊維板等を含む)

- アスファルト・コンクリート

※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令に基づく

具体的には、特定建設資材が1種類でも解体工事のゴミとして出るなら、排出量に関係なく建設リサイクル法の対象です。

下表を使って、1つでも特定建設資材に該当するものがないかチェックしてみましょう。

特定建設資材に該当する資材と区分

| 資材名 | 規格 | 該当 | 区分 |

|---|---|---|---|

| 無筋コンクリート 有筋コンクリート |

○ | 1 | |

| コンクリートブロック | JIS A 5406 | ○ | 1 |

| コンクリート製インターロッキングブロック | ○ | 1 | |

| 間知ブロック | ○ | 1 | |

| テラゾブロック | JIS A 5411 | ○ | 1 |

| 軽量コンクリート | ○ | 1 | |

| PC版 | JIS A 5372 | ○ | 2 |

| コンクリート平板・U字溝等二次製品 | ○ | 2 | |

| 木材 | ○ | 3 | |

| 合板 | JAS | ○ | 3 |

| パーティクルボード | JIS A 5908 | ○ | 3 |

| 集成材(構造用集成材) | JAS | ○ | 3 |

| 繊維板(インシュレーションボード) | JIS A 5905 | ○ | 3 |

| 繊維板(MDF) | JIS A 5905 | ○ | 3 |

| 繊維板(ハードボード) | JIS A 5905 | ○ | 3 |

| アスファルト混合物 再生加熱アスファルト混合物 改質再生アスファルト混合物 |

○ | 4 | |

| アスファルト処理混合物 再生加熱アスファルト処理混合物 |

○ | 4 | |

| レジンコンクリート | × | ||

| セメント瓦 | JIS A 5401 | × | |

| モルタル | × | ||

| ALC版 | JIS A 5416 | × | |

| 窯業系サイディング(押し出し形成版) | JIS A 5422 | × | |

| 普通れんが | JIS R 1250 | × | |

| 繊維強化セメント板(スレート) | JIS A 5430 | × | |

| 粘土瓦 | JIS A 5208 | × | |

| タイル | × | ||

| セメント処理混合物 粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 クラッシャラン 再生クラッシャラン |

× | ||

| アスファルト・ルーフィング | × | ||

| 木質系セメント板(木毛・木片) | JIS A 5404 | × | |

| 竹 | × | ||

| 樹脂混入木質材(ハウスメーカー製品) | × |

※JISは日本工業規格、JASは日本農林規格。なお、伐採した樹木などは特定建設資材には含まれません。

表のなかに、1つでも特定建設資材に当てはまる資材はあるでしょうか?

一般住宅の解体工事なら、ほとんどの場合は木材のゴミが出ると考えられます。

そのため、実質的に延べ床面積80m²以上が、建設リサイクル法の届出が必要となる基準と捉えてよいかもしれません。

アスベストは、建築物に使用されていた有害物質の1つです。

現在は実質的に使用が禁止されていますが、古い建物を解体する際は飛散等に注意しなければなりません。

なお、建設リサイクル法により、解体工事の際は以下が義務付けられています。

・事前調査→特定建設資材に吹き付けアスベストが付着しているか確認

・事前措置→吹き付けアスベストの除去

【STEP2】届出書などを書いて、提出物をそろえよう

建設リサイクル法の届出が必要だと分かったら、次は提出書類を集めましょう。

実は、届出で必要な書類は届出書以外にもあります。ただ、どれも集めるのは難しくないので安心してください。

用意する書類を確認しよう

用意するものは、主に以下の5点です。

- 届出書

- 分別解体等の計画表

- 工程表

- 付近見取図(工事現場の場所がわかる地図等)

- 現状写真(建築物全体を写したもの)または平面図等

※アスベストを含む建築物等の解体では、別に届出が必要となる場合があります。

窓口になる自治体によっては解体業者の許可証や工事契約書等が加わる場合もあります。また、工程表は工事を依頼する解体業者さんにお願いすれば手に入ります。

なお、付近見取図や現状写真については、自治体により認められる条件が異なります。

ですから、後述する自治体サイトか窓口で詳細を確認しましょう。

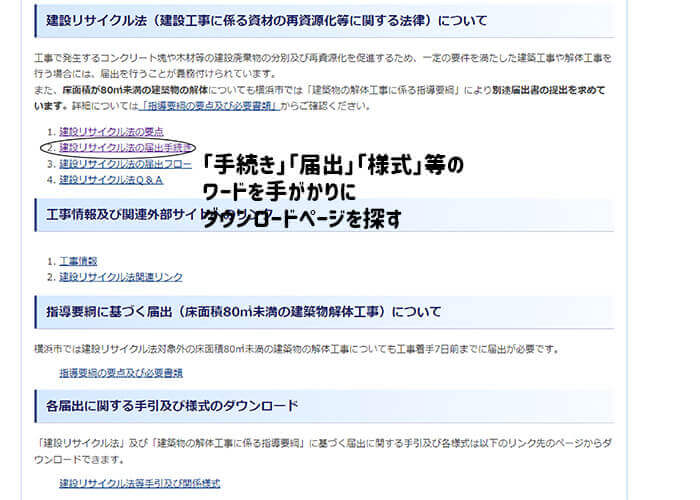

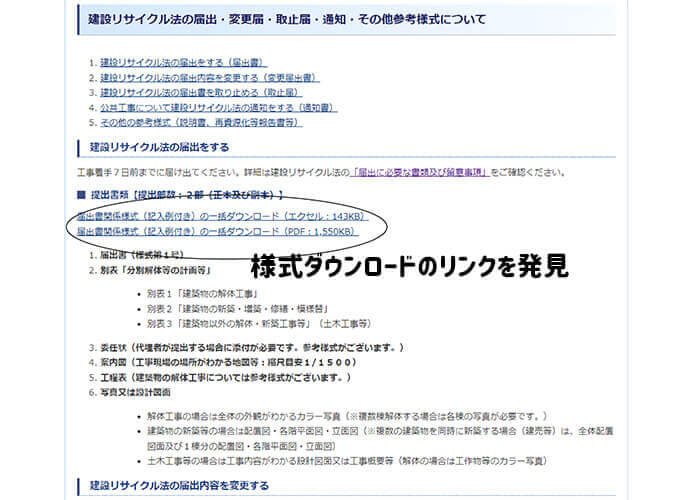

記入が必要な書類を自治体サイトからダウンロードしよう

届出書と分別解体等の計画表は、自治体サイトで入手できる場合があります。

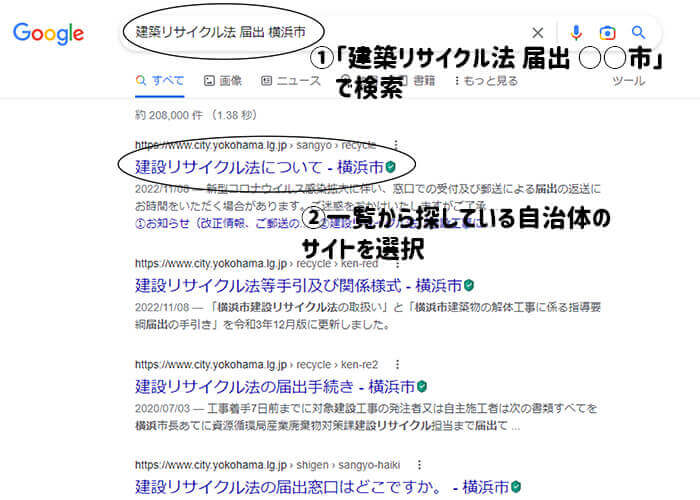

まず、Google等で「建設リサイクル法 届出 〇〇市」で検索します。

「〇〇市」には、調べたい市区町村名を入れてください。(目的の市区町村名が見当たらない場合は、県名で調べてみてください)

検索結果の一覧から、該当するページを選択します。

自治体サイト内の建設リサイクル法が載ったページを開いたら、届出書等のダウンロードリンクをクリックし、書類データを取得します。

もし見当たらなければ、手続きや書類関係のページに行き、改めて探してみてください。

画像引用:建設リサイクル法について 横浜市

自治体ごとにサイトの構成は異なりますが、紹介した手順で探してみましょう。

もし見つからない、または書類データが公開されていない場合は、自治体の役場で直接入手してください。

届出書などの書類を書いてみよう

無事に届出書と分別解体等の計画表を入手できたら、必要事項を記入して書類を完成させましょう。

以下では、横浜市の書類を例として挙げます。各自治体で使用する書式は異なるものの、大まかな内容に差はないと考えられます。参考にしてみてください。

届出書

- 実際に窓口へ提出する日付を記入。

- 個人の場合は認印を押す。ただし、シヤチハタは避けた方が無難。

- 一時的な転居であっても記入する。

- 一般住宅の場合は「専用住宅」。店舗兼住宅や事務所兼住宅などの場合は「併用住宅」と記入。

- 解体工事を依頼する業者の情報を記入。

- 解体業者から「分別解体等の計画表」と「工程表」に関する説明を書面で受けた日付を記入。

分別解体等の計画表

- 解体工事向けのバージョンになっているか確認。

- 解体現場の周辺状況について、解体業者が注意を払うべき対象の施設などを記入。

- 解体工事における作業スペースの有無などを記入。

- トラック等の使用可否、交通誘導する警備員の手配の有無などを記入。

- アスベストをはじめとした有害物質の有無、対策の実施などを記入。

- 解体業者による分別解体の概要を記入。

【STEP3】提出の際に気を付けるべき点を知っておこう

さて、書類がそろったら、あとは提出して手続き完了です。

ただ、いざ提出しようという場面になっても、意外と生じる疑問は多いかもしれません。

そこで、提出の際に生じやすい疑問を一気に解決しましょう!

書類の提出先や窓口はどこなの?

提出先は、解体現場が属する特定行政庁です。

建築主事を置く自治体等のことです。

人口25万人以上の市には、必ず建築主事が存在します。

なお、建築主事は新築の建築確認や完了検査などを担当しています。

特定行政庁などというと少々小難しい感じがしますので、一般的に届出書をダウンロードした市区町村等に提出する(先ほどの例では、横浜市)と考えておくとよいかもしれません。

届出書をダウンロードしたページ辺りに、届出先が記載されているケースもあります。

画像引用:建設リサイクル法について 横浜市

なお、郵送は基本的に不可です。

一部の自治体では、やむを得ない場合に限り、郵送でも受け付けています。

ですが、書類に不備があると受理されないため、あまりオススメできません。

いつまでに提出しないといけないの?

解体工事に着手する日の7日前までに届け出る必要があります。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条 第1項)

例えば、5/21(月)に着工するケースでは以下の通りです。

もし届出を怠ると、最悪の場合20万円の罰則を受けてしまいます。

ただ、期限を過ぎても大目に見てもらえるケースはあります。

うっかり提出期限を過ぎてしまった・自治体から提出の催促を受けてしまったといった場合は、とにかく誠意ある対応を心がけましょう。

期限を過ぎている時点で罰則があっても文句は言えませんが、できる限りの行動をしていれば許してもらえる可能性はあります。

もし工事の内容について変更が生じたらどうするの?

届出書などの提出後、解体工事の着工前に変更が生じた場合は、変更届を解体工事に着手する日の7日前までに提出します。

以下は、横浜市の書類を使った見本です。

変更届

- 変更する箇所にチェックを記入。

- 変更届を提出する日付を記入。

- 変更箇所に、変更後の内容を記入。

分別解体等の計画表に関する変更届

- 変更する箇所にチェックを記入。

- 変更箇所に、変更後の内容を記入。

変更届の提出を怠った場合も、届出書のケースと同じく20万円の罰則があります。

ですから、もし変更が発生したら、すぐに変更届を出しましょう。

建設リサイクル法の届け出についてのまとめ

今回は建設リサイクル法の届出について、届出の必要・不要の判断、書類の用意、書類の提出の3ステップに分けて説明しました。

建設リサイクル法の届出は、発注者の義務と定められているため、提出を怠った場合には罰則があります。

届出が必要な場合は、自治体サイト等を参考にしながら届出に必要な書類を集めましょう。

でも、本記事をお読みいただいても、まだ「書類の用意はちょっと難しそうだな……」と感じてしまう場合もあるかもしれません。

そんなときは、ぜひ当協会が運営する「解体無料見積ガイド」にご連絡ください。

「解体無料見積ガイド」は、無料サービスで優良な解体業者を6社紹介しています。

さらに、ご紹介する解体業者は委任状1つで建設リサイクル法の届出を代行しています。

解体工事に関するご相談も承っていますので、どうぞお気軽にお電話ください。

もし思い入れのあるお家などを取り壊すのなら、できるだけ資材を再利用してもらえたら嬉しいですよね?

建設リサイクル法を守って解体工事を進めれば、新しい建物の一部として資材が蘇るかもしれません。リサイクル法の届出をキチンと行い、気持ちよく解体工事を終えられるようにしましょう!

※関連記事