栃木県小山市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、空家を除却する際に補助する制度を詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

栃木県小山市で利用できる空家等の解体に関する補助金

小山市には、管理不全となっており特定空家等とみなされた空き家を除却する際に、費用の一部を負担する「小山市空家等解体費補助金」を設けています。

| 項目 | 小山市空家等解体費補助金 |

|---|---|

| 補助金額 | 工事費の1/2 |

| 補助限度額 | 特定空家等の場合:50万円 準特定空家等の場合:30万円 |

| 申請期間 | 2022年4月18日~2022年10月31日 |

| 申請条件と申請対象者 |

|

| お問い合わせ先 | 小山市役所 建築指導課 |

| 住所 | 〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 |

| 電話番号 | 0285-22-9233 |

| ホームページURL | https://www.city.oyama.tochigi.jp/ |

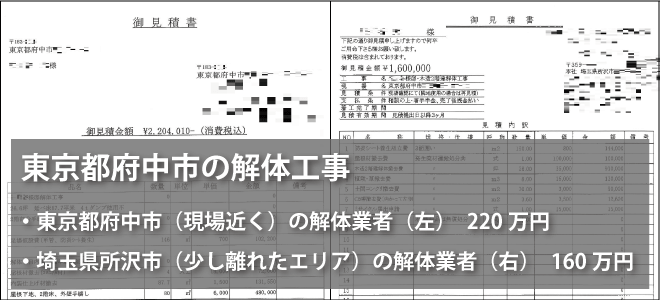

補助金の利用にあたり解体業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ

補助金の利用にあたり解体業者をお探しの方は、ぜひ「解体無料見積ガイド」にご相談ください。

当協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、建物の解体や除却に伴う工事を検討されている方にお近くの解体業者を無料にて最大6社ご紹介しています。なお、ご紹介するのは当協会の厳しい選定基準を満たした優良な解体業者です。

これまでご利用いただいた10万件以上のお見積り実績をもとに、地域ごと専任のオペレーターがお客様の条件にあわせて最適な解体業者をご案内しますので、ぜひお気軽にご相談ください。