今の土地を離れ、息子や娘さんとの二世帯住宅を考えている方。

今後の土地活用についてどうすればよいのか悩んでいませんか?自宅を更地にした後の運用は、色々な方法が紹介されています。しかし、今、最も注目を集めているのが太陽光発電です。

2016年4月の電力自由化に伴い様々な業界が参入している中、ご自身で「発電」をするという方法があります。

ここでは土地活用の新しい選択肢として、今回は更地後の太陽光発電についてみていきたいと思います。

更地にした後が重要!施主が気をつけるべきこと

土地活用を考えた場合、物件を賃貸として貸す、またはご家族の誰かが替わりに住むといった用途を考えていなければ、ご自宅を解体して更地にすることから始まります。

自宅が老朽化していたり、二世帯住宅に建て替えを検討しているならば尚更です。それ以外にも、トラブルを避けるため、第三者には物件を貸したくないというケースが考えられます。

ではご自宅を解体して更地にした場合、施主である所有者にはどんなメリットがあるのでしょうか?

更地と整地は意味が違う

更地・整地という言葉をよく耳にしますが、これは似て非なる意味です。この違いを履き違えてしまわないよう、施主はしっかり理解しておくことが重要です!

それでは、一体何が違うのでしょう?

②整地とは、土地の建築や耕作などに適するように平らにならすことを言います。

そのため樹木や雑草などが残っている状態でも、「更地」ということもあります。解体工事は、建物を取り壊しまっさらな状態にする作業ですから、解体工事後にはこの「整地」された土地だけが残ります。

整地にするメリットは何なのか?

更地が汚いということで、ハウスメーカーのリストから除外された業者もいるほどです。ですから、解体工事が終わったからといって安心するのはまだ早いのです。

その後の整地状態まで、施主がしっかり確認をしなければ解体工事は終わりとはいえません。

整地にかかるコストはいくらなのか?

では、実際に整地を業者に依頼した場合、どのくらいの予算を考えておけばいいのでしょう?

Q:整地料っていくら位かかるものでしょうか?

古い住宅造成地の1区画43坪の土地です。前の持ち主は家庭菜園として使用していたようで現在も作物と畝が残っています。ここに家を建てるにあたり事前に整地する必要が出てきました。土の搬入搬出は不要で、擁壁をいじる必要もないようですが、土の表面をならし、小木や生垣を処分する必要があります。処分する植物の量は10立方m程度です。この場合、業者に支払う整地一式の料金はどれぐらいでしょうか?A:質問の回答とは違いますが、巨木がある訳じゃなく、畑を整地して生垣を無くすだけですか?

一つの手段として、ご自身でやるという手もありますけどね。

一番の問題は生垣の抜根と産廃なので、そこが手配できないとなるとちょっと厳しいかもしれませんが。余談はさておいて、前回答と何も変わりませんが、10万円を越えたらいい業者では無いですね。

重機で小木と生垣を根ごと抜き去り積み込んで、後は重機で踏むだけです。

重機レンタル、回送費、廃棄費と人件費で10万円程度ですね。

ハウスメーカーなどに頼むと、平気で整地費用として20万円以上は見積もると思います。ただ、地盤改良費用は別です。地盤調査した結果、表層改良が必要なれば、50〜100万円程かかる場合があります。

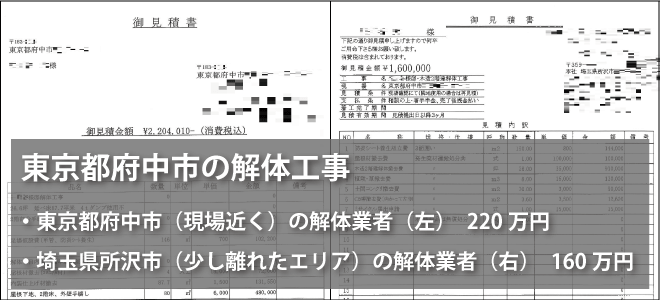

業者に依頼する場合は、少なくとも3社以上の見積りを取りましょう。業者によって、相場はだいぶ違ってきます。その際に、庭の木の伐採や伐根も、解体業者に見積もってもらうといいでしょう。

更地にかかる「固定資産税」について

更地にすると、家の固定資産税はなくなります。しかも、これまで住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、固定資産税の特例がありましたが、2014年度より廃止されました。

では、空き家付きと更地で、どのように固定資産税が変わるか計算してみましょう。

比較のポイントは、土地に対する固定資産税が更地に変わって高くなる点と、空き家に対する固定資産税がなくなる点です。

想定とする空き家と敷地の評価額は次の通りです。

【例1】木造築30年 土地200㎡ 家の評価額/280万円 土地評価額/280万円

【例2】木造築15年 土地300㎡ 家の評価額/560万円 土地評価額/420万円

どちらの例も再建築価格2,000万円の家を想定、その7割=1,400万円を新築の評価額として、20年で2割の280万円まで減価償却(1年で56万円)しています。

例1は築30年で2割まで償却されていますが、例2は築15年で完全に償却が終わっておらず、1,400万円-15年×56万円=560万円が残価です。

土地はどちらの例でも地価2万円/㎡を想定、価格の7割を評価額としています。

・例1は200㎡×2万円×0.7=280万円

・例2は300㎡×2万円×0.7=420万円

実際の家と土地の評価額が、固定資産税納付書等から分かるなら、その金額を直接使って以降の計算をしてみてください。

あなたの土地は?太陽光発電に向いている条件

整地にすることの重要性がわかったところで、太陽光発電による土地活用について詳しくみていきたいとおもいます。

太陽光発電に必要とされている土地

極端に手入れの必要がない土地(宅地)であれば、太陽光発電を始めるには適した土地と言えます。ただ、最初から収益を目的に設備投資をすると、10年以上の長い期間で運用するものですから当然リスクが含まれます。ですので、ご自身の資産のバランスを考えながら、運用する土地については検討して下さい。

周りに障害物がなく日当たりが良い

大前提として日当たりがよく、終日発電できる障害物のない土地が求められます。

これは障害が少なく簡単なようですが、意外と条件に合った基準をクリアするのは難しく、厳しくチェックされます。

日本は山地が多いので、地平線まで見渡せるような土地はほとんどなく、山がなくても高層建築物が立ち並んでいるのが実情です。

発電パネルは通常、南に向けます。太陽高度が低い朝と夕方は、全体の発電量に占める割合が小さいため、極端に山々が土地の近くになければ心配ありません。

発電量を下げる著しい落葉や降雪がない

自然現象なのでどうしようもないことですが、発電パネルに落ち葉や雪が積もると、影や被覆物となって発電量が低下します。

落葉は周囲の落葉樹を確認すれば容易に判別できますし、降雪もその都市の気象データから大体の予測はできるでしょう。目安として、降雪が10cm以上では著しく発電に影響するといわれています。

電柱が近くにあって送電可能

発電した電気を売るのであれば送電設備が必要です。付近に電柱がなければ新設することになり、新設費用は一般に申し込んだ事業者の負担です。

電力会社が負担する場合、電柱の新設でなどで複数の家に電気を通すなど、公益性が認められなければなりませんから、自己負担で電柱を建て、売電するというのは個人では無理でしょう。

したがって、最初から近くに電柱がある土地をさがし、不足する場合でも敷設費用ができるだけ小さいと推定される土地が好まれます。

整地コストが小さい

土地には宅地や雑種地、農地、山林、原野と幅広く存在し、太陽光発電の設備がそのまま設置できるとは限りません。

宅地に整地の問題があることは少なく、他の地目では特有の事情が存在します。これは地盤の影響が大きく、発電パネルを設置する架台の固定が容易なほど適しています。他にも、伐採を必要とする山林では、コストが高くなりますので気をつけて下さい。

土地の「地目」別の注意点

太陽光発電自体は土地を選びませんが、地目によっては太陽光発電に適さない、または利用できないケースもあります。

地目別に注意点をまとめてみましたので、施主自身の土地と比べてみてください。

特になし。宅地になっているということは以前に建物があったはずなので、電気も引かれているはずです。

建物を建てるほどではないが、発電パネルの架台固定のために地盤に問題があれば改良が必要になります。

転用に許可が必要です。転用できない農地ならば貸すことはできません。転用許可が下りても地盤改良を必要とすることが多いです。

樹木が邪魔な場合は伐採するので、届出か許可が必要です。1ha以上の規模で造成をするなら開発許可も必要になります。

雑種地と同様に地盤改良の可能性がある。

宅地以外は、太陽光発電には欠かせない送電線の敷設を考えなくてはなりません。これは施主が考えるべきことですが、近くに電柱がなければ、引き込み用のポールを設置しなくてはならず、設置が他者の所有地にならないか等の配慮が大切になってきます。

太陽光発電はローリスク・ローリターンが大前提!

土地に発電パネルを敷き詰めて行うのはそれなりの投資を必要とするので、よほどの確実な収益が見込めない限り二の足を踏んでしまうでしょう。

所有者自身が投資をためらってしまうのであれば、太陽光発電を始めたい人に土地を貸して、その収益から地代を受け取る方法もあります。

あくまでも少額から検討し、損失が多額にならないようにすることが重要です。太陽光発電は今後の見通しがまだ明確ではない部分がありますので、「家庭の電力を補う」程度の規模から始めることが肝心です。

「自家用発電」としてスタートしてみる

一般的なソーラー発電は、発電した電力量と実際に使用した電力量を比較して、余剰分を電力会社に買い取ってもらう仕組みになっています。

再生可能エネルギーの「売電」は設備を大きくすればするほど、確実に儲かる仕組みになっているので、一見「おいしい話」に思えますが、長期的に考えた場合、電力が過剰生産の状態に陥れば当然売値は下がりますし、損失は増える一方です。

ですので、初期の段階で大切なのは自分で発電して自分で使うこと。「売らない、買わない、関わらない」の3原則で始めることに意義があるのです。

必ずしも収益が見込めるとは限らない

太陽光発電は燃料を必要とせず、クリーンなエネルギーで、日照が確保できて極端にコストをかけて設置するのでなければ、手堅い投資方法です。

土地によっては早朝・夕時しか陽があたらない、設置後に建物が建ってしまったなど、十分な日射量を得られないケースも想定できるため、採算性の検討は必須です。

焦りは禁物!過剰な設備投資は周到な準備が必要

太陽光発電は最初の10年が回収期間で、その後に利益を上げる事業計画が多いことから、契約期間が10年未満とは考えられません。

よって、契約期間は民法で許される最大の20年間と考えるべきで、20年間土地を自由にできない点が将来に障害とならないかを充分に検討する余地があります。

いくら田舎の土地でも、10年先20年先というスパンでは、周りがどうなっていくか未知数で、思いがけず太陽光発電パネルに支障がでる可能性があります。

事前の予測は不可能で、できるだけこまめに情報収集することが大事であり、設置環境も開けた土地に設置をするなど、後々トラブルにならないことが重要です。

太陽光発電は、平均で10年程度の償却期間を必要とします。

その間に土地を処分したくても、設備投資をすれば回収前に撤去しなくてはなりませんし、撤去費用も発生します。不動産の流動性が落ちるという点では、デメリットになります。

太陽光のすべてをパネルが吸収することはできず、光がどうしても反射してしまいます。

反射した光が隣家に向けばトラブルを招きますし、道路に向かっていれば交通安全上の問題にもなりかねません。こうした事前に分かるトラブル事項が解消されない場合は接地を見送るのも賢い判断といえるでしょう。

宅地の場合には、家が建てられる地盤なので改良は必要ありません。

農地では地盤が軟らかすぎて、パネル設置用の架台を取り付けるための地盤改良を必要とする場合があるので、専門家からアドバイスを受けるなど対策を取らなければなりません。

収支とコストだけで判断してはいけない!

使う予定のない土地なら、安い賃料でも貸すことで大きなメリットをもたらします。無駄に税金を支払うだけの状況から収益が発生するのですから、一番堅実な資産運用といえるでしょう。

ただし、同じ収益を得る場合でも、土地を貸すのと太陽光パネルを設置するのでは話が違ってきます。

土地だけ貸すなら、一時使用目的に限定した契約での短期間賃貸も可能です。しかし、太陽光パネルを設置する場合には、最短で10年、最長でには30年以上の期間を考えて始めなければいけません。

次世代のことも考えた土地活用が重要になってきますので、ご家族で充分な話し合いを行ってから「太陽光発電」を始めるかどうかの結論を出すのが望ましいといえます。

あくまでも一般的な数値ですが、出力1kWに対して得られる年間の発電量は、約1,000kWhと推定されています。

実際には、もう少し発電するようで、メーカーの公表値も1,000kWhを超えています。しかし、地域や天候に左右されますし、発電パネルの方角や傾斜角による影響度を考えると、1,000kWhが妥当と考えられています。

太陽光発電では、初期費用が総コストのほとんどを占めます。それ以外では、設備費用と設置費用(工事費)を加えた金額です。規模によってまったく総額は違いますし、工事する業者によっても違ってくるでしょう。

また、土地によっては造成費が必要になり、初期費用はケースバイケースです。

目安として、前述の経済産業省の資料によれば、10kW未満では38.5万円/kW(新築物件)、10kW〜50kW未満では36.9万円/kWです(いずれも平成25年10〜12月期)。

実勢価格としてはもう少し低く、1kWあたり30万円付近になっています。

発電パネルの耐用年数は、20年から40年と言われていますが、故障しなくても性能が劣化することで交換を考えなくてはなりません。

その他には、付属設備の交換、定期的な点検費用、発電パネルの清掃などが発生します。

これらの費用をまとめると、総コストの1%程度(10kW未満の場合)の金額が試算として算出されます。

まとめ

2016年4月から「電力自由化」が開始されました。これまでの更地活用に新たな選択肢として加わりそうな「太陽光発電」。

10年以上という長期間にわたって運用するため、その運用が今後流動的であることは理解しておかなければいけませんが、同時に収益モデルとして大きな可能性を秘めています。

所有する資産とのバランスを考えながら、リスクを最小限に抑えることに重点を置き、太陽光発電を検討されてみることをお薦めします。

コメントを残す