「せっかく我が家を建てたのに、突然、借地の立ち退きを依頼されたら?」

借地の立ち退きは思い入れのある我が家を撤去しなければならず、かなり負担が大きいですよね。

そこで本記事では、地主から借地の立ち退きを依頼されてしまったあなたへ、確認したほうがいいことや、やるべきことを順を追って解説いたします。

ぜひ、これからご紹介する5つの手順を踏んで賢く対処しましょう。

1.旧借地法?現借地法?まずは借地契約書をチェック

借地の立ち退きを依頼されてしまったら、まずは借地契約書を探して内容を確認しましょう。

その際、特に注目してほしいポイントは具体的に「いつ」契約したのか、つまり旧借地法で契約したのか、借地借家法で契約したのかということです。

参考 借地権についてマーキュリーがわかりやすく説明します株式会社マーキュリー

旧借地法

1992年の8月1日以前に契約した場合、借地契約書は旧借地法に基づいて契約されています。

そして旧借地法の特徴は、法定更新であることです。仮に契約期限が過ぎてしまった場合でも地主に正当な理由がない限りは、借地人であるあなたが立ち退きを拒否する、つまり地主へ土地の返却を断る権利があります。

ただし、ここで注意したいのが、立ち退きせずにその借地に住み続けることが出来るかの決定権が裁判所にあることです。裁判を行うには訴訟費用などが生じるため、費用を負担したくない方は注意しましょう。

また、旧借地法で立ち退きに応じる場合は、原則、家の撤去費用を払うのは地主です。

ただし、契約書に「更地にして返却をする」などの記載がある場合、解体費用は借地人負担となります。

下記は旧借地法の契約内容です。

| 契約内容 | 木造等 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 |

|---|---|---|

| 最初の契約期間 | 最低20年以上 | 最低30年以上 |

| 契約更新 | 原則可 | 原則可 |

| 更新後の契約期間 | 20年 | 30年 |

旧借地法では、木造と、鉄骨造・鉄筋コンクリート造で契約期間が異なります。

借地借家法

1992年の8月1日以降に契約した場合、借地契約書は借地借家法に基づいて契約されています。

借地借家法だった場合は、そもそも契約期間満了時に「土地を更地にして返却しなければならない」という旨が記載されている場合があります。その場合、期間満了後には解体費用を自ら負担して、土地を返却しなければなりません。

ただし、契約期間中にもかかわらず土地の返却、立ち退きを依頼された場合は別です。地主都合の立ち退きとなるため、解体費用を負担するのは地主であり、立ち退きの拒否も可能です。

なお、借地借家法には法定更新が可能な普通借地権と法定更新が不可能な定期借地権による契約があります。

普通借地権

更新が可能で、あなたが契約期間満了後に更新しない場合、地主に対して借家の買取請求が可能な契約、つまり取り壊して更地にしなくてもいい契約です。

買取請求をした場合、あなたに借地料が未払いなどの重大な過失がない限り、売買契約が成立したと判断されるためです。

定期借地権

定期借地権は、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3つのタイプがあり、一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権は住宅用の建物に適用される契約で、事業用定期借地権は住宅用以外に適用される契約です。

なお、下記が符契約期間満了後の一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権の対応の違いです。

| 一般定期借地権 | ・借主が解体して更地にした後、地主に土地を返却 ・建物買取請求不可 |

|---|---|

| 建物譲渡特約付借地権 | ・地主が建物を買い取る |

定期借地権は前提として契約期間満了で契約が終了する、更新を前提としない契約のため、期間満了後の対応も予め契約書に記載されています。

2.正当事由を確認

旧借地法で契約を結んだ場合、たとえ契約満了後であっても、地主が契約の更新を拒絶するには正当事由が必要です。また、借地借家法であっても、契約期間中の地主都合の立ち退きには正当事由が求められます。

地主の正当事由が妥当かどうかは、下記のように地主と借地人の事情や建物の状況、どのくらい地主が立ち退き料を支払うかなどを総合的に見て裁判所が判断します。

- 地主と借地人のうち、どちらがよりその土地、建物を必要としているか

- 地主が借地人にその土地をなぜ貸したか、借地契約書を結ぶに至った事情

- 土地の利用状況(借地人は建物を営業用として使っているか、住宅用として使っているか)

- 建物の安全性(建物は老朽化していないか、耐震基準を満たしているか)

- 地主は立ち退き料を提示しているか、立ち退き料は十分な金額か

- 地主は現在の借地の代わりとなる土地を用意しているか

ただし、正当事由の有無はあくまで裁判所が判断することから、裁判を起こす手間や時間、訴訟費用等を考慮して、「裁判所は利用せず地主と借主の両者間のみで解決したい」と考える方が大半です。

そのため実際には、地主と借地人で話し合いの上、最終的には借地人が立ち退きに合意するケースが多いです。

正当事由を確認して納得できない場合は、裁判所を利用して立ち退きを拒否すべきかどうか判断しましょう。

参考 借地の更新拒絶(契約終了の正当事由)内藤寿彦法律事務所

3.立ち退き料を確認

「地主の正当事由は弱いけれど、確かに借地の所有権は地主にあるし最終的には立ち退きに合意するつもり!」

上記のように立ち退きに合意する意思があるのであれば、次にすることは立ち退き料について確認することです。

立ち退き料は、地主の正当事由がどれだけ妥当かによって異なります。

つまり、立ち退き料をどのくらい払ってもらえるかは、「立ち退くことであなたがどのくらい損をするか」、「どのくらいその借地を必要とするか」により異なるということです。

そのため一概に立ち退き料の相場がいくらとは言えないのが現状です。ただし、一般的に借地の立ち退きは、借家の立ち退きより高額となるケースが多いです。

これは、借家の立ち退きと異なり、借地の立ち退きは借地人がせっかく建てた家を撤去しなければならないためです。

過去の裁判所での判例によると、老朽化した借家(賃料5万円~10万円)の立ち退き料相場は、100万円~200万円です。

参考 立ち退き料の相場はどのくらい?4つのケースに分けて詳しく解説咲くやこの花法律事務所

一方、平成25年3月14日に行った住宅用の借地の裁判では、立ち退き料は5,000万円と判決されています。

なお、下記が立ち退き料5,000万円と判決された、地主と借地人の事情です。

| 地主の事情 | ・借地人から支払われている地代が月3万3,000円と低額 ・大手スーパーマーケットが借地の利用を希望している ・大手スーパーマーケットに土地を貸した場合、月額850万円の賃料がもらえる見込み |

|---|---|

| 借地人の事情 | ・家族で借地上に住んでいて、他に不動産を所有していない ・借地の利用の必要性は高い ・移転先を見つける事自体は可能 |

裁判所は上記の地主と借地人の事情を考慮して、借地権の評価額である借地権価格を約5,500万円と評価した上で、立退料5,000万円と判決しました。

ただし、上記はあくまで一例です。

借地上の建物が劣化している場合などは、立ち退き料は安くなる傾向にあります。

参考 借地の立ち退きについて。交渉や立退料の重要ポイントを解説咲くやこの花法律事務所

立ち退き料の計算方法

住居用の借地の場合、立ち退き料は借地権価格が基準です。

借地権価格とは、「借地人がその土地を利用できる権利がどのくらいあるか」を金額で示したモノです。

その土地を利用出来るのは実質、借地を借りている「借地人のあなた」と借地を貸している「地主」の両方です。

つまり、その土地を利用できる権利が借地人と地主の両者にあるため、「借地人がどのくらい、その土地を利用できる権限を持っているか」を客観的に判断するために、借地権価格があるという訳です。

更地価格に、借地人が土地を利用できる割合である借地権割合をプラスした金額のことです。借地権価格の相場=更地価格+借地権割合

参考 借地の立ち退き料の相場と高く受け取る3つのポイントや税金を解説イエコン

借地権価格の相場を確認するには、相続税路線価、つまり、土地の相続税評価の金額を求めるのに必要な土地単価をチェックします。一緒に、国税庁のホームページの路線価と評価倍率表で確認してみましょう。

まずは、HPで該当する「都道府県」から路線価図をクリックしてください。

借地権割合は、上部右側あたりにA~Gという記号の横に記載されています。

次に赤色で囲っている所を拡大して見てください。

170Dと記載されているかと思います。この住宅の場合、170という数字が、土地の単価である路線価です。

路線価は土地の価格を千円単位で表しているので、この場合の一平方メートルあたりの土地単価は17万円です。つまり、この住宅で言うと、17万円×土地の面積=更地価格となります。

また、170の横にあるアルファベットは、借地権割合を示しています。

この住所ではDと記載されているので、借地権割合は60%です。つまり、上記で算出した更地価格に借地権割合の60%をプラスした金額が借地権価格の相場と言うことです。

なお、立ち退き料としては一般的に借地権価格にプラスして、下記も支払われます。

- 引っ越し代

- 仲介手数料、礼金

- 家賃差額

- 慰謝料

4.立ち退き料を交渉して立ち退きに合意

上記の金額を参考に立ち退き料について交渉しましょう。

そして金額に納得出来たら立ち退きに合意してください。

なお、立ち退き料の交渉は、できれば立ち退きの合意前に行いましょう。

主導権があなたにあるため、すでに立ち退きに合意した後に行うより交渉が上手くいきやすい傾向にあるためです。

交渉のポイントは、その土地の必要性について説明すること、また立ち退き料の金額の根拠を示すことです。

交渉の際は、その金額が必要な証拠として資料などを持っていくとよいでしょう。

5.不用品処分!地主都合でも不用品処分費は借主負担

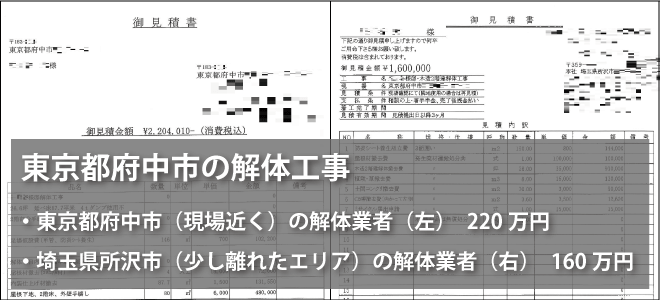

借地の立ち退きで解体が必要な場合、地主都合であれば通常、解体費用を払うのは地主です。

ただし、不用品処分費は別です。その住宅に住んでいたのは借地人ですから、その住宅の不用品処分費は、通常、借地人が支払うことになります。

解体工事を行う解体業者は、一般的には解体だけでなく不用品の処分も行っています。

ただし、解体業者が代わりに不用品処分を行う場合は費用が高くなる傾向にあるため、不用品処分費を節約したい方は、自分でできる部分は自分で処分しておくのがオススメです。

借地に建てた建物の解体についてのまとめ

借地の立ち退きを依頼されてしまったら、まずは冷静に借地契約書や地主に正当事由があるか確認してみましょう。

その上で立ち退きを拒否すべきか判断して、立ち退きに合意する場合は、立ち退き料について交渉してください。

また、交渉が難航してしまったり、立ち退きに合意したくなかったりする場合は、弁護士に相談するなどの方法もあります。

あなたにとって最終的に納得のいく結果になれば幸いです。

コメントを残す