「滅失登記」は、建物を解体した後、必ず行わなければならない手続き。建物の解体後、1ヶ月以内に行わなければならないことが法律で定められています。

本記事では、この「滅失登記の費用と手続き方法」について解説していきます。

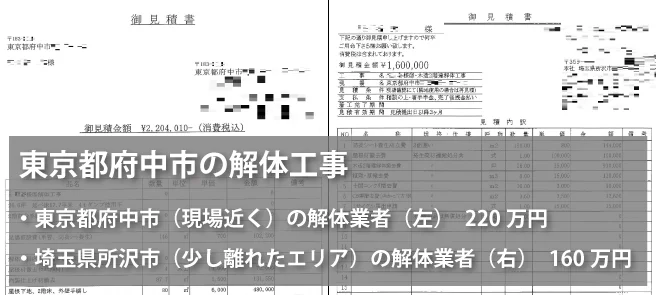

また、『解体無料見積ガイド』へ資料請求していただいた方には、「解体工事で失敗しないガイドブック(これまでに6万人以上が活用)」や「滅失登記マニュアル」を無料でお送り致します。

個人で滅失登記の手続きをマスターできますので、こちらも併せてご利用ください。

建物滅失登記とは

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、登記されている建物を取り壊したときに行う手続きのことです。

建物は、法務局で建物の登記がされています。そのため、建物を壊すと、存在が消滅したことを登記する必要があります。手続きをしなければいつまでも建物が存在することになってしまうため、原則、建物を解体してから1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要があります。これは、不動産登記法第57条に定められています。

第五十七条(建物の滅失の登記の申請

1.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

建物滅失登記を行わなかった場合

建物滅失登記は申請義務です。そのため、申請を行わなかった場合、10万円の過料に処されることがあります。

また、払わなくてもよい固定資産税を払うことになる恐れも。なぜなら、建物の固定資産税は、1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されるためです。

その他にも、建物滅失登記をしないと土地を売却できなかったり、金融機関からお金を借りることができなくなったりといった、デメリットがあります。

建物滅失登記は、建物の解体後、すみやかに手続きを行うのがおすすめです。

滅失登記後の固定資産税について

建物を解体すると滅失登記をする必要があります。その時に、「固定資産税はどうなるんだろう?」と心配する方が多くいらっしゃいます。

建物を解体すると、建物の固定資産税は下がり、土地の固定資産税は上がってしまいます。そのため、実質固定資産税は上がってしまうケースが多くなります。

建物の固定資産税は下がり、土地の固定資産税は上がる

なぜ、固定資産税が上がってしまうのかというと、建物が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されるという特例が存在するからです。しかし、解体工事後は住宅用地にかかる固定資産税特例措置という特例が受けられなくなるため、固定資産税が上がってしまうのです。

ですから、正確にいうと固定資産税が高くなるのではなく、今まで受けていた特例が受けられなくなることで固定資産税が通常の金額に戻るため、結果的に固定資産税が上がっているように感じてしまうのです。

固定資産税の算出方法

古くなった住居の固定資産税を払わないですむように解体工事をしたのに、結果的に高い固定資産税が課税されたと感じる方がいらっしゃるようです。実際に住宅の取り壊しを行う前に、どれくらい税金が変動するか、固定資産税の算定方法を考えてみましょう。

建物の固定資産税

住宅をはじめとした不動産の所有には、固定資産税が毎年都道府県から課せられます。建物の固定資産税は固定資産評価額の1.4%と決まっていますが、建物を壊した部分に関しては、評価額が下がります。もし建物を全て壊すのであれば、建物の固定資産税は0円となります。

土地の固定資産税

土地の固定資産税も同様に、評価額の1.4%と決まっています。しかし、宅地内に住宅が建っている場合は、特例が適用されます。「住宅用地の課税標準の特例」という法律です。この特例は、住宅の敷地で200m²(約60坪)までを小規模住宅用地とし、課税標準を1/6にしています。また、200m²から床面積の10倍までの一般住宅用地については、課税標準を1/3とする制度です。建物に特例制度が適用されていたとすると、この建物を取り壊すことにより、この制度の適用から外れるため、土地の固定資産税が最大で6倍になってしまいます。

住宅用地で200m²(小規模住宅用地)の場合

固定資産税=固定資産税評価額×1/6×1.4%

住宅用地で200m²を超える部分(一般住宅用地)の場合

固定資産税=固定資産税評価額×1/3×1.4%

固定資産税の賦課期日

税金は規定日によって、課税されます。例えば、身近な自動車税をみると、賦課期日は4月1日で、納期は5月です。つまり、4月1日時点で自動車を所有していれば、4月1日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に法律上の納税義務があります。

ですから、中古車を購入したり、車を下取りに出す場合には、その日付に注意が必要となります。4月1日以降に中古車を購入する場合には、法律上は購入した年度の自動車税の納税義務はありません。しかし、4月1日以降に車を手放しても、その年度分の自動車税の納税義務はなくならず、抹消登録されない限り年額全てを納付する必要があります。

同じように、建物や土地は1月1日現在の所有で納税が決まりますので、年度の途中で売買等があって所有者が代わったとしても、1月1日現在の所有者として登録されていると、その年の4月1日からの1年度分の税をすべて納付しなければなりません。

1月1日時点(賦課期日)に建物が滅失されているかどうかで決まりますので、解体時期を調整することによって節税をすることが可能となります。工事後の土地の活用がすでに決まっている場合は、調整が難しいかもしれませんが、決まっていない場合には、工事時期を専門家や工事業者と相談するとよいでしょう。しかし、他の方も同じように考えて、財産処分として年末にかけて解体工事の依頼が増えてくる傾向があります。駆け込みでの依頼は解体業者が対応できない場合もありますので、注意してください。

ただ、着工時点・完工時点のどちらが「滅失」に当たるかは、自治体によって判断が異なることもあるようですので、その点も確認するとよいでしょう。賦課期日(1月1日)において住宅を建替え中の場合、条件に該当するものであれば、固定資産税特例措置が受けられるようです。建て替えの際の固定資産税の算定についても、各自治体に確認することをおすすめします。

建物滅失登記と固定資産税にかかわる実例

この事例では、家付きの土地を購入した方の固定資産税についてみていきます。以下は、とある質問・回答事例を簡易的にまとめたものです。

Q.新築一戸建てを建てるために、古家付の土地を購入しました。

その土地は工事を経て更地にし、新しい家はまだ建てていません。そんな中で土地の固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きました。土地は住宅用地ではなく、非住宅用地として評価されていたため、評価額に軽減措置はありませんでした。しかし、少し調べてみたら、建て替えにより一時的に住宅がない場合には、建て替え前後の所有者が同じであれば、住宅用地として評価されると記載されていました。

自分の場合、古家付きの土地を購入したので、偶然一時的に建物が無いだけです。そのため上記のケースに該当し、土地は住宅用地として評価されると推測しています。しかし土地は住宅用地として評価されていませんでした。これは新築して不動産登記が完了した後に、払いすぎた固定資産税は戻ってくるのでしょうか?それとも、住宅用地として評価されなかったのは税務署の間違いでしょうか?

A.当該年の1月1日時点に建物がなかったとして、非住宅用地として課税されたのだと思います。

「家の建て替えにより一時的に住宅が無い場合には、建て替え前後の所有者が同じであれば、住宅用地として評価される」というのは「建て替え特例」と呼ばれるものです。これは家を建て替えた人が偶然1月1日を跨いでいるかいないかで固定資産税に税額差が生じるのを避けるために制定された制度です。ただし、建て替え特例は地方税法には規定がなく、各自治体に要件が任されています。

私が勤務している自治体では要件に、「土地の納税義務者が2年連続で同一であること」「建物の滅失の翌年3月31日までに建物の建築、もしくは建築確認申請が提出されていること」というものがあります。

今回の質問者様の場合、平成21年の納税義務者は土地も家屋も売主で、平成22年の納税義務者は土地のみ質問者さまです。賦課期日を基準にすると、質問者様は平成22年から「新しく」土地の納税義務者になっただけで、質問者様が「建替えられた」わけではない、というのが事実になります。また、現在新築も着工していないということで②でもアウトです。

他の自治体のことは分かりかねますが、おそらく「建替え」については同じような定義だと思います。市役所に「更地で課税されたのだが、うちの場合は建替え特例は効かないのか」と問い合わせてみるとよいと思います。

この事例の中では、建て替え予定で家付きの土地を購入した方からの質問で、固定資産税の賦課期日には建物は実質ないものの、住宅用の土地として評価されないのかという点について確認しています。

回答者の方からもあるように賦課期日に建物がなくても、建て替えとしてみなされれば、建て替え特例として適用されることもあるようです。条件に適用されるのかは、自治体によっても判断が異なることもあるようですが、建て替え特例が認められれば、家の不動産登記がされた後でも、払いすぎた固定資産税が戻って来る可能性があります。情報収集しつつ、ご自身のお住まいの地域で確認されることをおすすめします。

滅失登記にかかる費用と手続き方法

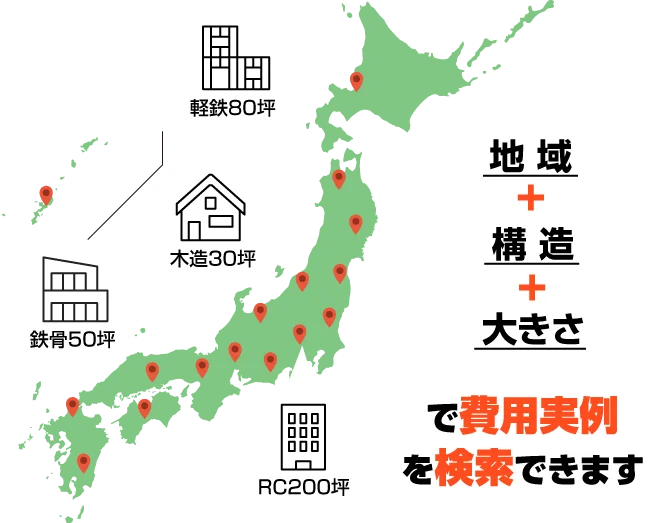

滅失登記の費用は、手続きの方法によって大きく変わってきます。 手続き方法と費用は、下記の通り。

- 土地家屋調査士に依頼する(約4~5万円)

- 自分で滅失登記を済ませる(約1,000円)

忙しくてなかなか手続きに時間が取れない方は、土地家屋調査士に代行を依頼するのがおすすめ。「少しでも費用を抑えたい」とお考えの方は、自分で滅失登記を行うのがおすすめです。

土地家屋調査士に依頼した場合の費用

土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼する場合、約4〜5万円の費用が掛かります。

土地の登記に関する資格は、『司法書士』と『土地家屋調査士』の専権事項。その中でも、建物滅失登記は、土地家屋調査士のみ取り扱うことができる事項となっています。

土地家屋調査士に依頼する手順と期間について

建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、通常1〜2週間で完了します。ただし、書類が不足しているケースなどが起きた場合、3週間前後かかることも。

取り壊し工事から1ヶ月以内に滅失登記を行わなければならないことを考えると、余裕を持ったスケジュールで土地家屋調査士に依頼することが望ましいです。

なお、土地家屋調査士に依頼する際に必要となる書類は次の通り。

- 建物所有者の委任状

- 建物滅失証明書

- 印鑑証明書

上記3点以外にも、追加で書類が必要となる場合があります。

ちなみに、滅失登記を依頼する際に、解体証明書や建物取り壊し証明書などの「建物滅失証明書」にあたる書類が手元にない場合は注意が必要です。

同様に、不動産に抵当権が残っていたり、登記上の住所を変更したりする場合もイレギュラーなケースにあたるので、追加費用の対象になる場合があります。

詳細が気になる方は、法務局の窓口で説明を受けましょう。

自分で滅失登記をする場合の費用

自分で滅失登記を済ませる場合、約1,100円の費用で行うことができます。建物滅失登記は少し時間はかかりますが、決して難しい手続きではありません。費用の詳細は下記の通りです。

- 法務局の窓口で交付請求をする場合:600円(登記事項証明書)+450円(地図・図面証明書)=1050円

- オンライン請求で交付請求をする場合:480円(登記事項証明書)+430円(地図・図面証明書)=910円

オンラインを活用すると、合計910円に費用を抑えることができます。

自分で滅失登記をする場合の手順と期間について

ここでは、自分で建物滅失登記を行う手順と期間について解説。建物滅失登記を自分で行う場合、通常1週間程度で完了できます。手続きについては、下記の5つの手順です。

- 管轄の法務局を探す

- 申請に必要な書類を準備する

- 解体業者から必要書類を入手する

- 必要書類を法務局へ提出する

- 建物滅失登記が完了し、登記完了証を受け取る

管轄の法務局を探す

建物滅失登記は、その建物があった地域を管轄している地方法務局や出張所に申請します。管轄は、法務局のホームページから確認できます。

「管轄のご案内」のページでは、都道府県の管轄一覧から地方法務局を探せます。解体したい建物がある地域の法務局をクリックしてみましょう。

例えば、神奈川県中区なら横浜地方法務局(本局)が管轄になりますが、横浜市神奈川区なら神奈川出張所で建物滅失登記を申請することになります。

同様にして、あなたの建物の管轄の法務局を確認してみてください。

申請に必要な書類を準備する

次に、法務局へ提出する書類の準備を進めていきましょう。

自分で用意しなければならない書類は以下の4点です。

- 建物滅失登記申請書

- 住宅地図

- 建物滅失登記申請書のコピー1部

- 委任状(申請を第三者に委任する場合のみ)

建物滅失登記申請書は、法務局でもらえるほか、法務局のホームページからもダウンロード可能です。

なお、建物滅失登記申請書には、不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記入する必要があります。これらがわからない場合は、登記事項証明書に情報が記載されているため、手元に用意しておくと便利です。

登記事項証明書は法務局の窓口で受け取れるほか、オンライン申請もできます。手数料は以下の通りです。

- 窓口で交付請求する場合:600円

- オンライン請求して郵送で受け取る場合:500円

- オンライン請求して最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合:480円

申請後は、住宅地図をもとに、法務局の担当者が現地を確認します。用意する地図は、インターネットの地図を印刷したもので問題ありません。建物がなくなった場所に、印をつけておきましょう。

また、建物滅失登記申請書のコピーも必要となります。コピーを1部取っておきましょう。

なお、親族や司法書士・土地家屋調査士などの第三者に建物滅失登記を委任する場合は、委任状が必要です。

そのほか、担当した解体業者が法務局に登録していることが確認できる「代表者事項証明書」や、解体業者の印鑑証明など、後述する書類があわせて必要となります。

解体業者から必要書類を入手する

次に、解体業者に依頼して、以下の3点の書類を用意してもらいましょう。

- 建物滅失証明書(取り毀し証明書)

- 解体業者の印鑑登録証明書

- 解体業者の資格証明書及び会社登記謄本(ただし、印鑑証明に法人番号12桁の記載があれば不要)

「建物滅失証明書」は「取り毀(こわ)し証明書」とも言われることもありますが、同一の書類です。これらは、解体工事を実施した解体業者から入手できます。

建物滅失証明書には「建物の情報」「建物が滅失した理由」「所有者の情報」「解体業者の情報や実印」などが記載されています。

なお、滅失登記が完了すると情報の一部は閉鎖され、不動産登記簿などに記載がなくなりますが、「閉鎖登記事項証明書」を取得することで、これまでの土地の用途など、登記情報は後からでも確認が可能です。

また、解体業者の印鑑登録証明書と資格証明書及び会社登記謄本は解体工事を依頼した業者から入手できます。なお、資格証明書及び会社登記謄本は、印鑑証明に法人番号12桁の記載があれば不要となります。

必要書類を法務局へ提出する

書類の準備ができたら、順番に重ねて左綴じ(ホチキス留め)して、法務局の窓口もしくは郵送にして提出してください。郵送する場合は、封筒に「不動産登記申請書在中」と記載し書留郵便により送付しましょう。

書類提出時の注意点やポイントは、以下の通りです。

- 書類のサイズはA4で、紙質は長期間保存できる丈夫なもの(上質紙など)にする

- 書類の文字はパソコンで入力する、もしくは消えない黒ボールペンなどで記載する

- 書類を郵送しても、修正時には法務局窓口へ出向かなくてはならないため、時間に余裕がある場合は直接窓口へ提出したほうが安心

建物滅失登記が完了し、登記完了証を受け取る

提出書類に不備がなければ、建物滅失登記が完了します。建物滅失登記が完了すると、法務局窓口で「登記完了証」が交付されます。なお、登記完了証の交付を郵送で希望する場合は、宛名を記載した返信用封筒と書留郵便のための郵券を、法務局宛の書類に同封しておきましょう。

建物滅失登記を自分で行う場合の手順は以上となります。

司法書士や土地家屋調査士に委任すると4~5万円の費用が発生してしまうため、少しでも費用を抑えたいとお考えの方は、ぜひこの記事を参考に手続きを進めてみてください。

遠方にいても手続きは可能

建物滅失登記は、当該物件が建っている地域を管轄している法務局に申請を行う必要があります。そのため、「遠方だから、なかなか現地まで足を運んで手続きなんてできない」と言われるケースもあります。

そのような場合には、郵送もしくはインターネット上での手続きができます。ただ、インターネット上の手続きについては聞くところによると実際にはまだまだ発展途上のサービスで、少しわかりにくいところが多いようです。そのため、もしご活用頂くとすれば、郵送での手続きがおすすめです。

この方法を活用すれば、全国どこに住んでいてもご自身での滅失登記申請が可能になり、費用削減が可能です。

建物滅失登記が行われていない不動産を購入・売却する場合の対応

建物解体後のその土地のご利用の予定は様々あるかと思います。「新築を建てる」、「更地で売却をする」、「駐車場にして賃貸する」、「土地を貸し出す」など、いずれの用途でも「建物滅失登記」は必要となります。ですから建物滅失登記は、そのままにしておかず建物滅失登記の申請を行ってください。

買主が、更地の状態で購入した土地で建物滅失登記がされていなかった具体的な事例をみてみましょう。

更地を購入する場合

建物滅失登記に付いて教えて下さい。

相続した土地(現況更地)に建物を建てようとしたところ

登記上そこには建物が建っている事になっていました。

当方には何の資料もありません。

滅失登記をしなければならないらしいのですが

手続きは素人には難しいでしょうか?

また頼むとしたら、誰(司法書士等)に頼めば良いのでしょうか?

この事例のポイントは、更地の状態で購入した土地でしたが、建物滅失登記がされていなかったということです。買主は、新築を建てる予定で更地を購入しています。事前に滅失登記に関する特別な契約がなければ、このような場合は売主の負担になります。もしかしたら、売主は建物を壊した後に、建物滅失登記を行う必要があることを知らなかったのかもしれません。

家付きの土地を購入する場合

滅失登記、移転登記について。

今回、古家付の土地を購入する事になりました買い主です。古家は引き渡し後に撤去して、新築家屋を建てる予定です。流れとしては、①引き渡し → ②古家の解体 → ③古家滅失登記 → ④新築家屋を建築となるみたいです。

そこで質問があります。古屋は売り主名義になっています。今回のような場合、普通土地の引き渡しと同時に古家も引き渡されることになりますので、古家の所有権は一旦買い主に移転登記しなければならないのでしょうか。

どうせすぐ解体するので、引き渡し後に売り主名義のまま、解体・滅失登記ができますか?それとも、一度古家の所有権を買い主に移転登記してからしか無理なのでしょうか?古家の所有権移転登記ってお金かかりますよね?どうせすぐ解体するためお金をかけずに行いたいです。ちなみに土地建物共に融資を受けますで、土地建物共に銀行の抵当権がつきます。

この事例では、現状渡しが条件となっているようです。一番おすすめの方法は、所有権移転登記をすませてしまう方法です。自分所有の建物であることが登記簿上はっきりしますので、売主の都合で何かするというようなことはありません。その代わり多少の登記費用と登録免許税が必要となります。古屋であれば、建物の評価も低く、登録免許税額も少なくてすむかもしれません。

新築を建てる前提で土地を購入していますので、このような古い家のある土地を購入した取引の時には、古屋の所有権移転登記を省略することもあります。所有権移転登記にかかる費用は削減できますが、一方でリスクを考えておく必要があります。

どのようなリスクがあるかというと、建物は売主名義にて残るため、売主から第三者へと所有権移転登記を行ったりすることが可能となります。もし第三者に所有権移転登記がなされてしまうと、滅失登記ができないということが生じる恐れがあります。

所有権移転登記を行わない場合には、売買契約の対象を土地だけでなく建物についても行い、登記の際に作成する「売渡証書」にも土地建物の両方を明記しておき、実際には土地のみ所有権移転登記を行ないます。建物を記載するのは、実体上は所有権が買い主に移転しているということを明記するためです。また、建物滅失登記の委任状を売主から預かっておきましょう。

第三者に所有権移転登記がなされてしまい、建物滅失登記ができない事態になることは少ないとは思われますが、そのようなことはない大丈夫という保証はないので、リスクを回避したいのであれば、建物についても所有権移転登記を行うほうがよいでしょう。

これまでの2つの事例は、買主の側から見てきました。最後に、売主からみた古家付き中古住宅の売買方法について考えてみましょう。

家付きの土地を売却する場合

古家付き中古住宅を売却するのですが、買主は新築する予定です。引渡し日に、建物は移転登記せずに、私名義のまま滅失登記をする予定です(登記費用、解体費用は買主です)。このような売買方法は一般的なのでしょうか?解体終了までに事故があった場合とかの責任は、私になることはないのでしょうか?

一般的かどうかというと、買主へ引き渡した後に、売主の名義で滅失登記をするということなので、このような例もありますが、望ましい方法とは言えないでしょう。一番おすすめの方法は、まず、土地付き中古住宅の売却をしてから、取引終了後に買主が、建物を登記せず解体することです。売主にとって、建物の解体、滅失登記等の記載のない単純な契約であり、取引が終了してから、買主が自分の所有物になった建物を解体し、滅失登記を行います。建物の解体の中でおこりえる問題や責任は、買主が処理することになります。

取引はシンプルにしたほうが、リスクを減らすことができます。しかし、今回は買主からは費用を負担するので、建物を解体してほしいとの要望がだされています。買主の要望をふまえて契約すると契約事項が複雑になり、責任負担も生じることがあり得るということを、ある程度考えておく必要があります。

なぜ、買主は自身で建物滅失登記をしたくないのかを考えると、もしかすると、買主は、建物の所有権移転の登記費用を負担したくないとか、金融機関との融資の内容などの理由から、費用負担しても、売主に建物を解体してほしいと要望しているのかもしれません。

リスクをなるべく回避するためには、買主が滅失登記することが一番良いのですが、買主の要望にそって売主が滅失登記する場合には、契約書に解体工事は買主にて行うことや解体工事にかかる費用と責任は買主にて負担すること、売主には一切関係しないことの取り決めを契約書に記載するとよいでしょう。

解体工事にかかる責任に関しては、解体工事中に解体工事業者が隣の建物を損傷するなどの損害賠償等の問題と、解体中または解体後に、買主から契約を解除されるケースが考えられます。

解体工事中の損害賠償は基本的には解体工事業者で対応してもらいます。しかし、悪徳解体工事業者にあたると、対応が遅かったり、対応できなかったりする場合もありますので、信頼できる解体工事業者かどうかを、しっかり調べることが大切です。とはいっても、解体工事業者を選ぶのは買主になると思われますので、売主が直接できることは、この件に関してはないかもしれません。

もう1つの解体中、解体後の契約解除に関したケースは、損害賠償や違約金について取り決めをしておくとよいかもしれません。本当に古い中古住宅のため解体しないと売買できない物件だとしたら、解体してもあまり問題ないかもしれませんが、まだ中古住宅として売買できる物件であれば、価値のある建物を壊すことになります。このようなケースのことも考え、建物解体前と解体後で違約金に差をつけるなど、契約内容を売主、買主とともによく話し合うとよいでしょう。

滅失登記に関するQ&A

Q1.不動産番号や家屋番号が分かりません。

A.証書や法務局で調べられます!

不動産番号は登記事項証明書の表題の横に記載してあります。また、家屋番号は、権利証や登記識別情報通知書、固定資産税に関する課税明細書などでも確認出来ます。

これらの証書がない場合は、建物を所管する法務局に申請すれば、登記事項証明書を郵送かオンラインで交付を受けることが出来ます。

また、管轄法務局でブルーマップという地図を利用することにより、住居番号(住居表示)からおおよその地番を確認することができる場合があります。

建物滅失登記申請書を記入する際、この不動産番号を記入すると所在地や家屋番号などの記載を省略出来るため、大変便利です。

Q2.親名義の家を相続したが、相続人が申請できますか?

A.相続人でも申請できます!

建物滅失登記は、本来建物所有者(名義人)が行わなければならないことになっています。

但し、相続が発生している場合は、相続人の1人からの登記申請が可能です。

登記簿上の所有者が死亡している場合は、所有者が死亡したこと、申請する人が所有者の相続人であること、登記簿に記載されている所有者の住所と所有者の本籍につながりがあることを確認できる戸籍の附票等(本籍が記載されているもの)を添付してください。

申請する相続人の住民票、または戸籍の附票も必要です。

なお、戸籍謄本は管轄される市区町村の役場で取得可能です。

Q3.購入した建物で、名義がまだ売主の場合はどうしたらいいですか?

A.名義人である売主が滅失登記を行うのが原則です。

従ってまずは名義人である売主に滅失登記を依頼します。

しかし、中には非協力的な人もいますので、その場合は「建物の滅失登記の申し出」という方法があります。

この申し出を受け、登記官は建物の所有者に通知を出し、滅失登記を促します。

しかし、そこには名義人はいないため、不在として通知が戻り、これを受けて登記官は現地を確認し、滅失登記を行います。

たとえ、建物を取り壊しても、建物の登記が残っていると売却や抵当権の設定の際などに不都合が生じる恐れがありますので、注意が必要です。

Q4.建物が遠く離れた場所の場合の申請方法はどうすればよいですか?

A.すべて郵送でやり取り出来ます。

建物滅失登記は、建物の所在地を管轄する法務局で行います。

しかし、現実には遠い場所にある建物を滅失登記しなければならない場合もあります。

そんな場合は、すべて郵送でやり取りする事が可能です。

申請書は法務省のホームページからダウンロードし記入し、提出書類(解体業者も遠くの業者と思われますので、業者から受け取る書類も郵送してもらいます)と共に管轄法務局へ郵送すれば受け付けてもらえます。

手続きをしておけば、登記完了証も郵送してもらえます。

不明な点は、管轄法務局へ電話して、具体的に質問すると良いでしょう。

Q5.登記された建物かどうかが分かりません。

A.登記事項証明書を取り寄せて確認します。

購入した土地に古家がある場合など、建っている建物が登記されているものかどうかも分からない場合があります。

登記されていなければ滅失登記は不要ですが、登記されていた場合は滅失登記しておかないと、銀行融資や担保設定の際にトラブルになる恐れがあります。

そのために、まずは登記事項証明書を交付してもらいます。

これは最寄りの法務局で申請できます。これで登記された建物かどうかがわかります。

登記されていた場合は、 「建物の滅失登記の申し出」を行い、滅失登記を行います。

Q6.建物が共同名義の場合はどうしますか?

A.1人でも申請出来ます。

建物を数人で共有している場合、原則としては共有者全員で登記申請することになっています。

しかし、実際には全員の協力が得られないケースもあり、場合によっては行方不明になっている場合もあります

こんな実態を反映して、建物の滅失登記申請は、共有者の中の1人でも申請する事が出来ることになっています。

Q7.建物の一部を取り壊した場合は建物滅失登記する必要がありますか?

A. 建物滅失登記ではなく、建物の床面積の変更登記を行います。

滅失登記はその字の通り、建物が滅失、つまり無くなったことを登記するものです。

建物の一部を取り壊した場合は、滅失登記ではなく、床面積の変更登記を行います。

建物の床面積の変更登記における申請手続きは、滅失登記と似ている部分があります。

ただし、提出書類には建物図面や各階平面図といった、やや難しい書面を添付する必要がありますので、ご自身での申請は滅失登記ほど容易ではありません。

この場合は、土地家屋調査士などに依頼された方が無難です。

Q8.建物に抵当権が付いている場合はどうしたらいいですか?

A. 取り壊す前に抵当権者の承諾を得ましょう。

すでに取り壊した建物は、抵当権が付いたままでもそのまま滅失登記ができます。

建物がないのに登記だけを残しておく意味が無いためです。

しかし、取り壊す建物に第三者の抵当権が設定されている場合は、トラブルを避ける意味で事前に抵当権者の承諾を受けておくべきでしょう。

法務局によっては、抵当権者の承諾書などを求める事もあります。

Q9.解体した時の資料が何も無いのですが、どうしたらいいですか?

A.法務局に相談しましょう。

提出書類の多くが解体業者からもらう書面にもかかわらず、いつどの業者が解体したのか一切わからないというケースもあります。

そんな場合は、建物に関するあるだけの書面(固定資産税の証明書や、売買契約書など)を持って、法務局に相談します。

わかりうる経緯を書面にまとめた「上申書」を作成することで登記が可能になります。

とにかく、現に建物が無い事を確認すれば良いわけですから、書類が揃っていないから受け付けないという事はありません。

Q10.第三者に滅失登記を行った証明を要求されたらどうしたらいいですか?

A.閉鎖登記事項証明書を提出しましょう。

建物の滅失登記を行った後で、土地の売却などに伴って、第三者から滅失登記を行った証明を書面で出してほしいといわれることがあります。

こんな時は「閉鎖登記事項証明書」を提出します。閉鎖事項証明書は、いつ建物が滅失し、いつ滅失登記が行われたかが記載されており、普通の登記事項証明書同様、手数料を支払うことで交付してもらえます。

この時、登記完了証も併せて提示すれば完璧です。

建物滅失登記を行う方法についてのまとめ

建物滅失登記は、専門家である土地家屋調査士に依頼することができますが、費用が4〜5万円もかかってしまいます。

費用を抑えたい方は、自分で手続きをすることにより、低い金額で建物滅失登記を行うことが可能です。本記事を参考に、必要な書類をまとめて、登記申請書を作成し、地域の法務局に提出してみましょう。

提出は、持参提出の他に、郵送や電子申請もありますが、電子申請はソフトをダウンロードしたり、電子署名(ICカード)が必要だったりしますので、注意が必要です。