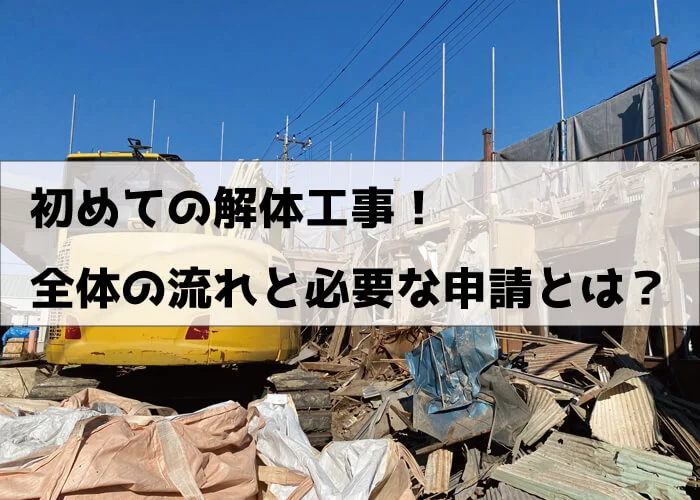

解体工事は初めて経験される方が多い工事なので、どうやって進むのか何に注意すれば良いか分からない事が多いですよね。解体工事は依頼したらすぐに作業にかかれる訳ではなく、解体工事の前にいくつかの申請や手続きを行う必要があります。

一般的に解体工事に必要な申請や手続きは、解体業者が行うものがほとんどです。しかし必要な申請を行っていない解体業者に依頼してしまった場合、工事に支障がでるだけではなく、施主であるご本人が罰則に課せられる可能性もあります。

今回は解体工事を依頼する前に知っておきたい、解体工事の流れ・必要な申請・安心できる解体業者の選び方に関してご紹介します。

どうやって進める?解体工事の流れ

解体工事が考えていた時期までに終わらなかった、トラブルに巻き込まれたということを防ぐためにも、解体工事の流れを知っておきましょう。解体工事の流れとともに、解体業者を選ぶときにどんな所をチェックすると良いかも、合わせてご説明します。

解体業者を探す

解体工事に取り組む際、まずはじめにやるのが工事を依頼する業者探しです。ポイントを抑えて適切な工事をしてくれる業者を見つけましょう。

1.建物の解体工事専門業者である

専門の業者ではない建築会社などに取り壊し工事を依頼すると、最終的な施工を行うのは下請けの業者や関連会社であるケースが多いです。

一方で、解体工事を専門に扱う業者であれば余分な中間マージンがカットできるので、建築会社に比べて費用を抑えられる傾向にあります。

また、実績が豊富な業者さんであれば、これまでの経験をもとに難しい状況の工事にも対応してもらえる可能性が高いです。

2.会社・担当者に連絡がとれるか

一般的な業者さんであれば、こちらから問い合わせをした時に1日ないし2日以内に折り返しの連絡をしてくれます。

しかしながら、業者さんの中には顧客対応や工事を少人数で行っている所が少なくありません。そのため、予定している日時を過ぎて返事が返ってくる場合があります。

とはいえ、新築や外構など次の工事を控えているとスケジュールの管理はとても大切です。

「見積りを依頼した会社および担当者、どちらに連絡をしてもなかなか繋がらない」「やっと繋がっても対応がずさんで誠実ではない」といった場合は、依頼するのを控えた方が良いでしょう。

スムーズに工事を進めるためには、連絡が密に取れる迅速な対応を心がけている業者さんに依頼するのがポイントです。

3.見積り内容は明確で親切か

親切な業者さんは、一般の方にも分かりやすく細かな見積書を提出してくれるケースが多いです。

そのため、見積りの内訳が「一式 ○○円」といった書き方をしていたり、あえてわかりにくい複雑な書き方をしていたりする場合は要注意です。

なるべく費用を抑えたい気持ちは分かりますが、見積りの詳細が十分に分かっていないと、項目が漏れていて後で追加費用が掛かってしまうケースも少なくありません。

依頼を検討している業者さんの見積書が簡易的だった場合は、細かい項目についても教えてもらえるか確認しましょう。

4.相場から極端にかけ離れた坪単価を謳っていないか

工事費の見積りで計算のベースになっているのは、基本的に「坪単価」です。また、坪単価は工事で出る廃材を処理する費用が大きく関わっています。

そのため、廃材の処分費は取り壊しに掛かる費用と切り離して考えることができません。

しかし、一部の心無い業者は不法投棄などをして廃材の処分費を違法に抑えている場合があります。

坪単価を見る時は、相場と比較して不当に金額が低くないか必ずチェックしましょう。

5.必要な許認可を取得していて保険にも加入している

解体工事や廃材の収集および運搬、処分などを行うには、管轄している自治体に申請して必要な登録を受けている必要があります。

もちろん大多数の業者さんは必要な許認可を取得していますが、無許可で営業をしていたり、保険などにも加入していない物騒な業者もあるので慎重に業者を選びましょう。

6.解体工事契約を口頭だけでなく、書面でも説明してくれる

建物の取り壊し工事では見積りの段階では予想できなかった「埋設物」などが見つかって、追加の撤去工事が必要になる場合があります。

そのため、当初の見積書に記載されている金額以外に追加費用が発生してしまうケースが少なくありません。

追加費用は業者さんとの間で金銭トラブルに発展してしまう恐れがあります。 万が一の場合に備えて、責任の所在についても見積書にしっかり記載してもらうようにしましょう。

①解体業者の決定

解体業者は知人やハウスメーカーの紹介だという理由で選ぶのではなく、数社の解体業者を比べたうえで選びましょう。

特に電話での見積もり金額で判断せずに、現地調査後に見積書を貰って解体業者の対応を含めて判断することが大切です。まずは解体業者を決めるまでの流れを見ていきましょう。

現地調査

解体工事をする建物や立地を実際に見ないと、正確な見積もりを出すことはできません。そのため、解体業者が実際に現場に伺い、解体工事に必要な項目をチェックします。主に現地調査で確認する内容は下記の項目です。

・建物の構造と状態・近隣環境などの立地・搬入ルートの確認

・工事内容の確認・境界線の確認・地中物の確認・整地後の希望

安全に対する意識が高く、クレームが起きないよう配慮をする解体業者であれば、現地調査の際にきちんと上記のチェックを行います。また経験豊かな解体業者であれば、現場を見ただけで具体的な工事の流れに関して説明してくれます。

解体工事における事故やクレームを防ぐためにも、事前調査の際に解体業者がどんな点をチェックしているかを見ておきましょう。

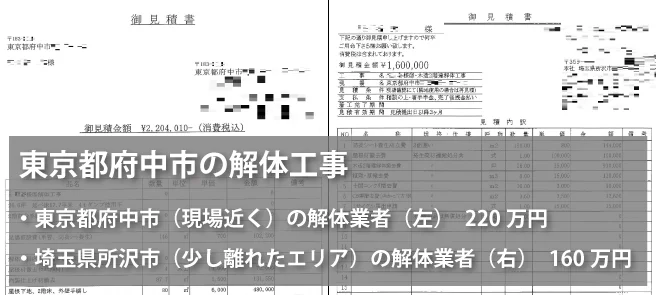

見積もり比較

現地調査を基に解体業者が見積書を作成します。見積もり書を提出されたらその解体業者で工事を行わなくてはいけない訳ではないので、必ず見積書を提出してもらいましょう。

見積書にも種類があり、何に幾らかかるかの内訳が明確な見積書から、最低限の項目のみ記載がある見積書まであります。見積書の内容があまり書かれていない場合、後のトラブルを避けるために何にどの位費用がかるか口頭ではなく書面に残しておきましょう。

見積書の内容が細かく記載されている方が、何に幾らかかるか明確なだけではなく、その他の仕事も丁寧な解体業者が多いです。単に見積もりの総額が安いという理由だけでなく、見積書が明確かどうかも解体業者を選ぶ際に注意したい点です。

解体業者と契約

何社かの解体業者が見積もりに来た後、業者の人柄・見積もりの内容が明確か・金額は見合っているか等を考慮して、解体業者を決定します。解体業者を決めたら口頭ではなく、必ず書面で契約を交わします。契約書で確認する点については、こちらの記事も参考にして下さい。

解体工事後の予定に支障が出ないよう、希望している解体工事日程の3ヶ月前から業者選びを始めましょう。

②事前準備

いきなり建物の取り壊しを行うのではなく、解体工事を行う前に準備が必要です。解体工事を行う前にしっかりと事前準備を行い、トラブルを未然に防ぎましょう。

近隣への挨拶

解体工事では騒音・振動・埃等で、工事中にご近所の方へ迷惑を掛けてしまいます。そのため解体工事をする前にご近所へ挨拶まわりをするのがマナーです。

ご近所への挨拶は工事を依頼する施工主と解体業者で行います。解体工事前に挨拶に来ない・作業員の近隣住民への対応が悪いといった理由でご近所からクレームがくることもあります。

クレームを未然に防ぐ為にも、お客であるご自身に対してきちんとした対応を取っている解体業者であるかを見極めましょう。また挨拶状を作成してくれるか・挨拶にはいついけば良いかのを質問することで、普段から挨拶まわりをきちんと行っている解体業者なのかを確認することが出来ます。

ライフラインの撤去依頼と申請

解体工事の準備として、電気・ガス・水道・インターネットや有線の撤去や停止の手続きが必要です。また、解体工事を行う前には決められた申請を行うことが法律で定められています。

ライフラインの手続きと申請に関しては、下記の「申請と手続き」の章で関して詳しくご説明していますのでご参考にして下さい。

③建物の解体工事

事前準備が終わったら、解体工事に取り掛かります。安全に建物を取り壊す為に、足場を組み周辺物の撤去を行った後に、建物の解体工事を行います。

足場の設置

解体工事は高所での作業を伴うため、足場といった仮説設備を作ります。足場を作る時には粉塵や埃を防ぐため、養生シートで建物を囲います。

正しい足場や養生の設置は、事故を防ぎ安全な工事を行う上で重要な準備です。質の高い解体業者を選ぶ一つの判断材料として、破れた養生を使う解体業者は避けて、古くても手入れのされた養生や、社名がプリントされた養生を使用する解体業者を選びましょう。

周辺物・建物の内部の撤去

取り壊し工事は建物だけでなく、ブロック塀や庭の木などの周辺物を撤去する場合もあります。業者を選ぶ際は、隣家との境界線であるブロック塀の所有者を確認するところを選びましょう。ブロック塀は昔に作られたものが多く、施工主の両親だけでなく隣家の方との共有物である可能性があります。もし確認せず壊してしまうと、トラブルに発展する可能性があります。

また、解体工事は重機でグシャリと潰すイメージが強いと思いますが、法律で分別して解体することが義務づけられています。そのため、建物本体を解体する前に瓦の撤去・石膏ボード・土壁などの解体と室内の不用品の撤去を行います。

建物本体の解体工事

重機を使用して建物を解体します。立地や建物の状態によっては手壊しという手作業で解体工事を行う場合もあります。建物の解体を行うときが一番埃が舞いやすいため、水を使用して作業を行います。

④解体工事後の作業

解体工事は建物を取り壊して終わりではなく、法律に添って廃材を処理し整地にして一連の解体工事は終了します。

廃材の分別

解体工事で排出された木材やコンクリートなどを分別し、処分場に廃材を搬出します。解体工事の廃棄にはマニフェスト制度という、産業廃棄物がしっかり処理されているか、処理の流れを確認する制度があります。

このマニフェスト制度にそって、解体業者はマニフェスト表という、廃棄物の処理が適正に実施されたかを確認する書類を作ります。廃棄物の処理を適切に行っている解体業者かを確認するためにも、事前にマニフェスト表の交付ができるかを確認しましょう。

地中物の確認と整地

解体工事を終えた後に、地中に廃材が残っていないか、コンクリートが埋まっていないかを確認します。確認作業のあと、地面を平らにして解体工事が完了します。

解体工事後の土地の用途が決まっている方も多いと思いますが、更地の状態によって土地の価値や、すぐに建物を建てられるかどうかが変わります。解体業者を選ぶ際には、解体工事後の用途を聞き、キレイな整地にしてくれる解体 業者を選びましょう。

事前に確認!解体工事前に必要な申請と手続き

解体工事を行う前に、主に4つの申請や手続きが必要です。申請は解体工事を依頼したご自身に義務があるものと、解体業者が行うことが義務づけられているものがあります。申請を行わないと解体工事にも支障がでてしまうため普段からしっかり申請を行っている解体業者を選びましょう。

①建設リサイクル法の申請

解体工事に関連する法律の一つとして「建設リサイクル法」があります。建設リサイクル法とは、建築物に使用されている建設材料(資源)を円滑にリサイクルするため作られた法律です。

建設リサイクル法の対象となる建物の解体工事を行う場合、建設リサイクル法にそって、解体工事を行う7日前までに都道府県知事へ工事内容などを記載した書類を提出しなければなりません。建設リサイクル法の対象となるのは、特定建設資材を用いた建物であり、床面積の合計が80㎡以上の建築物です。

またコンクリートやブロック等による工作物でも、請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象となります。

建設リサイクル法申請の注意点

建設リサイクル法の事前申請は、解体工事を依頼したご自身に届出の義務があります。届出を怠った場合、最終的に罰金を課せられるので、忘れずに解体工事前の届出を行いましょう。届出は解体業者に委任という形でお願いすることも出来ます。

忙しくて書類を書く時間がない、という場合は事前に解体業者に建設リサイクル法の事前申請を依頼できるか聞いておきましょう。

また建設リサイクル法では、解体工事で排出される廃棄物は、種類と処分方法ごとに分別して適切に処理することが定められています。しかし、分別工事や適切な処分を行わず、重機ですべて壊して不法投棄する悪質業者をいるため、依頼を考えている解体業者が建設リサイクル法を理解して、守っている解体業者であるかを確認しましょう。

②道路使用許可申請

道路は人や車が通行する目的で作られていますが、それ以外の目的で道路を使用するとき(道路上に作業用車や資材用の車を置いて作業を行う場合など)には道路使用許可申請が必要です。

解体工事では重機の使用や資材の搬入などがある為、道路交通法に基づき「道路使用許可」を警察署長へ申請します。もし道路使用許可を出さずに違反した場合、解体工事が一時中止になるケースもあるので注意が必要です。

道路使用許可申請の注意点

道路使用許可申請は、解体業者が申請することが道路交通法で義務づけられています。工事を依頼するご自身が道路使用許可申請を行うことも出来ますが、一般的には解体業者が有償で行います。

解体業者が行う場合、見積もりの際に「道路許可申請費用」という項目があるか確認しましょう。道路使用許可申請を提出しなかったせいで期日までに解体工事が終わらないということがないよう、解体業者を選ぶ際は、「道路使用許可申請はお願いできますか」と確認を取ることをお勧めします。

建設リサイクル法の申請も道路使用許可の申請も、書類を提出してから受理するまで、一週間前後時間がかかります。申請の認可がおりてからでないと解体工事を行えないため、時間に余裕をもって申請を行いましょう。

③ライフラインの停止

電気・ガス・水道・インターネットや有線などの、ライフラインの撤去や停止手続きを行います。電気やガスなどそれぞれの管轄会社に、解体工事をするので何日から止めて欲しいと連絡をします。もしセキュリティーサービスに入っている場合は、合わせてセキュリティー解除の手続きします。

ライフライン停止の注意点

ライフラインの停止は、一般的には工事の依頼者である施主が行います。解体業者にお願いすることも出来ますが、解体業者は委任という形式で行うため、ライフラインの停止まで一週間近くかかることもあります。ご自身で行うと1日~2日程度で出来るため、ライフラインの停止に関しては施主が行う場合が多いです。

解体工事中はたくさんの埃が舞ってしまい、ご近所にご迷惑を掛けてしまいます。埃が広がるのを防ぐために水を使用するので、事前に解体業者から水道だけは止めないで欲しいとお願いされるケースが多いです。そのため、水道だけは停止の連絡をする前に、解体業者に確認をしましょう。

④室内物の処分

建物にある家財の整理・処分を行います。ご自身で不用品の処分を行うと、費用を抑えることが出来ます。特に台所用品や紙・布製品は業者に回収をお願いすると、高額になる可能性が高いため、家庭ごみとして処分しましょう。

粗大ゴミの処分は、各自治体にご自身で連絡をして回収をお願いできます。ただし、[エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機]の4品目はリサイクル家電であるため、粗大ごみとして回収が出来ません。

製品を購入した家電小売店に問い合わせをするか、家電小売店がわからない場合は家電リサイクル受付センターに電話をして回収を依頼します。

不用品の処分方法に関してはこちらの記事も参考にして下さい。

参考 家具はどう処分する?解体工事における不用品処分の方法 解体工事の情報館

不要品処分の注意点

ご自宅を片付けるのも手間ですが、解体工事を行う建物が遠方にある場合はより大変で時間もかかります。不要品の処分がご自身で難しい場合は、解体業者に回収を依頼することも可能です。

特に木製の大型家具やプラスティック・金属製品はスクラップ業者に直接依頼するケースがある為、解体業者に処分してもらった方が安くすむ場合が多いです。

解体業者によっては悪徳業者も残念ながら存在しており、不要品を処分するのではなく、業者が不法放棄を行いトラブルに巻き込まれることもあります。不要品を回収するには、一般廃棄物収集運搬業務許可と古物商許可の両方が必要です。

適切な解体業者を選ぶ為にも、不要品の処分を依頼する際は両方の許可の提示を求めましょう。また回収を依頼する場合は、後から料金トラブルにならないよう、出来るだけ立会いのうえで、例えば4tトラック1台分でいくらかという見積もりを出してもらいましょう。

忘れず提出!解体工事後に必要な申請

解体工事を終えた後に、建物滅失登記という手続きを行うことが不動産登記法で決められています。建物滅失登記とは何か、どのような流れかに関してご説明致します。

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物が存在しなくなったことを、法務局の登記簿上に登記する手続きのことです。建物を解体工事した場合、1ヶ月以内に建物滅失登記を行うことが、不動産登記法57条で定められています。

建物滅失登記を行わなかった場合、いざ土地を売ろうと思ったとき売却出来ないだけでなく、固定資産税が課税されたり10万円の過料に処される場合もあります。

建物滅失登記は、土地家屋調査士や司法書士が委任を受けて行ないますが、ご自身で行うことも出来ます。費用を抑えるため、ご自身で建物滅失登記を申請しようとご検討の方は、こちらを参考にして下さい。

建物滅失登記の注意点

建物滅失登記の流れは、必要な書類を揃えて登記申請書類を作成し、法務局へ直接持参するか郵送・電子申請で提出します。解体業者が建物滅失登記を行うわけではありませんが、解体業者が揃える書類もあります。

解体業者には「建物滅失証明書」と「解体業者の印鑑証明」を準備してもらいます。自治体によっては、「解体業者の資格証明または会社謄本」が必要な場合もあります。きちんとした解体業者なら、これらの書類は用意ができますが、書類の存在を知らないという解体業者も少なからず存在します。

解体工事が終わってホッとしたのに、申請の際に書類が準備できず期間までに提出ができない、なんてトラブルに巻き込まれたくないですよね。安心できる解体業者を選ぶためにも、顔合わせのときに「建物滅失登記に必要な書類があると聞いたのですが」と解体業者に質問するのも、いつも書類を準備している解体業者かを見分ける一つの方法です。

解体工事で必要な申請についてのまとめ

解体工事の詳しい流れについて、解体工事の前後に必要な申請と手続きに関してご説明しました。解体工事前に必要なのは、建設リサイクル法の申請・道路使用許可申請・ライフラインの停止・室内物の処分・工事後は建物滅失登記が必要です。

どの手続も解体工事を行う上で必要なため、これらにしっかりと対応してくれる解体業者を選ぶことが重要です。見積もりや顔合わせの際に、ご紹介した幾つかの質問をすることで、安心できる解体業者かを判断するのも一つの手段ですね。