解体工事を行う際には、騒音や振動の発生による問題が発生します。

それらと同様に避けられない問題が粉塵の飛散です。

本記事では、解体工事の粉塵にまつわる法律や粉塵トラブルが起きた際の対処法などをご紹介します。

解体工事を予定している方、既に解体工事に取り掛かっている方は、是非ご参考にしてください。

解体工事での粉塵トラブル

解体工事で発生する粉塵の対策を疎かにすると、近隣住民に被害を及ぼすことに繋がります。

粉塵による主な被害は、「住居・住民への被害」、「車への被害」、「洗濯物への被害」の3つです。

住居・住民への被害

まず、粉塵による被害を受けやすいのは、現場周辺の住宅です。

建物の外壁や窓、庭が汚れてしまったり、室内まで粉塵が侵入してしまう場合があります。

そうすると、近隣住民の生活環境を脅かすだけでなく、健康への悪影響をもたらします。

近隣住民への事前説明の際に、工事中の戸締まりを呼びかけることで被害の最小化に努めましょう。

また、外壁に付着した粉塵に関しては、雨できれいに取り除かれることがほとんどです。

状況に応じて、多少我慢してもらえるように交渉してみても良いでしょう。

車への被害

現場周辺に駐車場がある場合は、車への被害も考慮しましょう。

連日の工事により、車体やフロントガラスにほこりが積もってしまいます。

また、屋根付きの駐車場であっても、粉塵は多方向に飛散するため注意が必要です。

事前に、車用の養生シートを貸し出すといった対策をとることをおすすめします。

洗濯物への被害

工事中に洗濯物を外干しすると、洗濯物に粉塵やほこりが付着します。

洗濯物が汚れてしまうと、洗い直す手間が発生しますよね。

こちらの対策としては、工事期間中の部屋干しに対応してもらえるよう、周囲に協力を呼びかけると良いでしょう。

その際、工事中の外干しで生じるリスクや手間を丁寧に説明することが重要となります。

粉塵による人体への影響

解体工事で発生する粉塵は、住居や車、洗濯物だけでなく、人体にも悪影響をもたらします。

そのため、施主だけでなく近隣住民や通行人も、粉塵による人体への影響を理解することが大切です。

粉塵濃度の基準値

解体工事における粉塵濃度に関して、法律で定められた基準値はありません。

しかし、法的な規定はないものの、厚生労働省では作業環境における粉塵の許容濃度を0.5mg/m³と設定しています。

粉塵を身勝手に飛散させるのではなく、近隣住民や通行人の健康に配慮した解体工事を心がけましょう。

参考: 作業環境測定対象物質の管理濃度・許容濃度等一覧|厚生労働省

粉塵を吸ってしまった場合

粉塵を吸ってしまった場合、普通の砂ぼこり程度のものであれば、多少吸引しても特に人体への被害はありません。

しかし、多量の粉塵を長期間吸い込んだ場合では、話が変わります。

体内の呼吸器が、粉塵を十分に処理することができなくなるからです。

その結果として、次の病気が引き起こされるおそれがあります。

また、小さなお子様やご年配の方、アレルギー体質の方は、粉塵被害の影響を受けやすいので特に注意が必要です。

マスクを着用したり、現場周辺には近寄らないようにするといった対策をとりましょう。

アスベストの粉塵

アスベストが含まれている粉塵には、細心の注意を払いましょう。

もし、アスベストの粉塵を吸ってしまうと、次の病気が引き起こされるおそれがあります。

アスベストについて更に詳しく知りたい方は、次の関連記事をご覧ください。

解体工事の粉塵にまつわる法律

解体工事の粉塵にまつわる法律として挙げられるのは、「大気汚染防止法」です。

その他にも、法律ではありませんが、「建築物解体工事共通仕様書」という規則が存在します。

大気汚染防止法

大気汚染防止法とは、大気汚染から国民の健康と生活環境を保護することを目的とし、大気汚染物質の排出者に対して、大気汚染物質の排出基準などを定めた法律です。

こちらの法律では、粉塵を「特定粉塵」と「一般粉塵」の2種類に分類して、それぞれの基準を定めています。

また、特定粉塵の排出作業などを伴う工事に関しては、作業開始の14日前までに都道府県知事への届出が必要です。

もし、大気汚染防止法の規定による命令に違反すると、1年以下の懲役や100万円以下の罰金に処されるといった罰則が発生します。

建築物解体工事共通仕様書

建築物解体工事共通仕様書は、国土交通省が発行している解体工事に関する仕様書です。

工事の安全対策、発生する廃材の適正な処理、アスベスト含有建材の除去といった解体業界における従来の課題に統一的に対応することを目的としています。

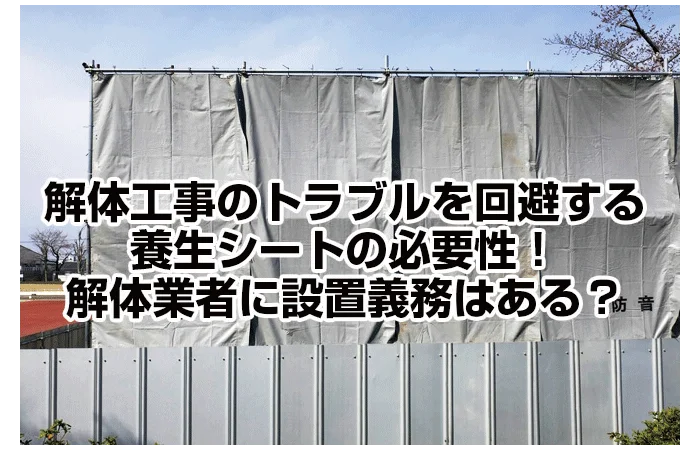

仕様書の中では、粉塵対策として養生シートの設置や散水の実施を行うように指示されています。

2節 騒音、粉じん、足場等

2.2.1 騒音・粉じん等の対策

(1)(ウ)養生シート等は、隙間なく取り付ける。

(3)ブレーカー、穿孔機、圧砕機等による粉じん発生部には、常時散水を行う。

粉塵トラブルの裁判事例

解体工事で発生した粉塵が原因となり、解体工事業者と近隣住民の間で裁判にまで発展してしまった事例があります。

大阪高判での実例を見ていきましょう。

解体工事業者と粉塵防止措置に合意を結んだにもかかわらず、工事会社が合意を遵守しなかった場合(当該合意違反の工事に伴う粉塵により精神的被害)

⇒近隣に住む難病の住民は、解体工事業者が難病に配慮した工事を進める旨の合意をしたにも関わらず、当該合意違反の工事を実行したことで、騒音やほこりなどによる精神的被害を受けた主張した。

難病の住民は解体工事会社に対し、慰謝料の支払いを求めた。

その結果、50万円の慰謝料が認められたという裁判例(大阪高判 平成12年10月11日判夕1086・226)。

粉塵被害による精神的被害を受けたとして、大阪高判で慰謝料が認められた裁判の事例です。

場合によっては、50万円以上の高額な慰謝料を請求されてしまうケースもあるようです。

ただ、よっぽどの被害(粉塵飛散による健康被害など)を与えない限り、慰謝料を請求されることはほとんどありません。

だからといって、近隣の方からの苦情をないがしろにしてしまうのはオススメしません。

では、トラブルを拡大させないためには具体的にどの様な対応が必要なのでしょうか。

粉塵トラブルが起きた際の対処法

どれだけ粉塵対策を講じていても、やむを得ず、トラブルやクレームに発展する場合があります。

その際は、次の2点に気をつけましょう。

迅速に対応する

粉塵トラブルによるクレームが発生した場合は、すぐに解体業者に相談しましょう。

すぐに対応できるものであれば、即日に解体業者に対応してもらい近隣の方へお詫びするのがおすすめです。

事前に工事のお知らせをしていたとしても不足の事態が発生した際には、再度近隣の方への説明義務を果たすことが大切です。

近隣の方からのクレームを無視しない

粉塵に対するクレームが発生した際に一番やってはいけないのは、近隣住民からのクレームを無視することです。

無視して作業を続けると、近隣の方の不快感やストレスが更に溜まり、クレームが大きくなる一方です。

最悪の場合、行政書士からの指導が入って工事が中断されてしまう場合があります。

それだけでなく、裁判や損害賠償といった大きな問題に発展する恐れもあるので、近隣住民からのクレームには絶対に対応しましょう。

解体業者探しの際には、トラブルにきちんと対応してくれる業者を選ぶのがポイントです。

まとめ 粉塵被害によるトラブルを避けるために

解体工事をする上で、近隣住民への配慮を忘れずに粉塵対策を講じることは大切です。

万が一、トラブルやクレームに発展してしまった場合は、相手の主張を無視するのではなく迅速で真摯な対応を心がけましょう。

次の関連記事では、「近隣挨拶」や「養生シート」について詳しくご説明しています。

粉塵トラブルを避けたい方は、是非ご参考にしてください。