社会問題化している空き家問題。今後、建物の解体工事を検討される方も多いと思います。

しかし、「隣家との距離がほぼない状態で困っている」と悩まれている方も多いようです。案の定、隣の屋根や壁を損傷してしまい、補修費用を請求されるようなトラブルが起きるケースも少なくありません。

これは、住宅だけでなく、ビルやマンションでもあり得ることです。

では、実際に解体工事でどのような隣家への被害をもたらす可能性があるのでしょうか。

また、解体工事によって隣家を損傷してしまった場合、「補修工事の費用は誰が負担するべきなのか」といった問題があります。

本記事では、補修工事のトラブルの事例をもとに、対策方法をご紹介します。

建物や壁の崩壊による隣の住宅の破損

解体工事では、「騒音や埃などによって自宅の窓も開けられず、洗濯物が干せない」「境界線を越えての工事に困っている」などのトラブルが考えられますが、隣の住宅に直接的な被害が生じるケースもあります。

解体工事による隣の住宅への破損は、実際には下記のような例があります。

2010年10月、岐阜県で解体途中の壁が崩壊し通行人の高校生が下敷きになってしまった事件が発生。

解体業者は危険性を認識していたのにも関わらず、ワイヤで固定しながら作業するなど適切な工事を行わなかった事が原因です。

また、建物自体が倒壊した事例もあります。

2015年4月に、東京都中野区で解体中の建物が倒れ、隣接した住宅に寄り掛かる事件がありました。このようなことがあると、近隣の方々も不安になりますし、もしも支える建物が無く、さらに人がいるところに倒れていたら大事故に発展していた事でしょう。

寄りかかられた住宅の住民の方々もとても怖い思いをしますし、住宅も傷んでしまいます。

優良な業者さんであれば、事前の現地調査で実際の建物やその立地を見て、事故が起きないように工事を進めるにはどのような対策が必要か詳しく確認します。

また、工事の際に振動が大きくなると事前にわかっている場合には、「工事前・工事後」に近隣住宅の状態を撮影します。そうして写真に残しておくことにより、もしも工事後に近隣住人が自分の住宅の外壁等にできた傷を指摘してきた際、その傷が果たして解体工事によるものなのかどうか、責任の所在を明らかにできます。

解体工事の際に出てしまう破片に関しても、近隣に飛散しないようしっかりとした養生シートで囲い、対策をとります。養生シートに穴が空いていたり破れていたりすれば破片の飛散を完全には防げませんし、誰かの足が引っかかって事故に繋がるケースも。

事故が起きない工事をしてくれる業者さんを見極めるには、下記のポイントを押さえておく必要があります。

- 現地調査を入念に行ない、隣の建物までの距離がどれくらいなのか、重機は安全に使用できるのか等を含め、しっかりと確認をとる業者さんであるか

- 手入れされた養生シートを使用する業者さんであるか

住宅の解体をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

重機や車両の横転、衝突による隣の住宅の破損

大きく重量のあるクレーン車やブルドーザーは工事現場では欠かせない重機ですが、これらがもし倒れてきたら、ひとたまりもないことでしょう。

2015年5月には、作業員が下敷きとなる重機横転事故が起きました。

作業現場は数々の廃材が重なり、地面に廃材の山が転々と出来てしまってたそうです。

そんな足場の悪い所を、かなり重量のある機材を運んでいた重機が通ろうとして足元をすくわれた事と、現場で正確な指揮が取れていなかった事が原因と言われています。

さらに、工事中のトラックが通行人や自転車、一般車両と衝突する事故もあります。

工事の際一般道に重機やトラックが止めてあり、事故が起こらないように警備員が一般車両や通行人の誘導をしているのを皆さんもよく目にすると思います。

しかし、監視役が持ち場を離れてしまったり、業者によってはコスト削減のため監視役を雇わなかったりしたために事故が起こってしまった例があります。2015年10月に、引退間近の盲導犬とパートナーの男性がダンプカーに轢かれた事故も起きました。

ダンプカーが方向転換のため資材置き場にバックで入ろうとした際、運転手から死角になっていて被害者の姿を確認できなかった事が原因のようです。さらに、運転手が「バックします」とバックを知らせる警報音声のスイッチを切ってしまっていた事も判明しました。

運転手が後方を確認したつもりでも、トラックやダンプカーといった車体の大きい車両は死角が多いため、見える範囲が限られます。

足場が悪く、見通しも悪い工事現場では、的確な指示や計画的な動きがとても大切です。運転手が気をつけているつもりでも大型車の視界には限界があります。依頼主は、現場の監視役や交通誘導員を雇い、事故が起きないための十分な対策をとってくれるかどうか、業者に確認するようにしましょう。

実際に起きた隣の住宅とのトラブル事例

それでは、実際に起きた隣の住宅とのトラブル事例を見ていきましょう。

よく起こる主なトラブル事例は、下記の通りです。

- 隣の住宅との距離がなく、解体工事中に隣の住宅の外壁がむき出しになってしまった

- 地盤が緩んだことにより建物が傾いた

- 土砂崩れが起きた

- 駐車場の地面コンクリートにヒビが入ってしまった

- 住居の内壁に亀裂が入った

- 天井が垂れ下がってしまった

隣の住宅の損傷による悩みを抱いた方の声

こちらは実際に解体工事に伴う隣の住宅の損傷による悩みを抱いた人の声です。

土地の所有者ですが、現在、三軒長屋を含むその他の家屋を裁判所の指示による撤去の最中です。その三軒長屋のうち真ん中の家は旧家屋所有者より現住者が購入しています。現住者より両隣を壊されると自分の住宅まで崩れてしまいそうだと苦情がきました。住宅の補強費用の負担を求められた場合負担をしなければいけないでしょうか?

今回のお悩みは、まだ「崩れてしまいそう」の段階ですが、実際に隣の住人に補修工事の費用を求められた場合、解体工事の施主側が隣家の補修費用を払うべきなのでしょうか。

ついでにもう一つ、施主と隣人の間に起きたトラブルの事例を見ていきましょう。

隣人Bさんから「玄関にひび割れが起きている」というクレーム

業者が、Aさんという方から依頼を受けて解体工事を行ったときのことです。

工事施工後に、施主のAさんの隣人であるBさんから業者に連絡が入りました。

なんと、「解体工事の影響で玄関にひび割れが起きてしまった」というのです。

Bさんはひび割れの修復費用を請求したいと申し入れました。

工事業者は近隣へ影響を及ぼさないよう丁寧に施工していたはずでしたが、慌ててBさんの自宅へ赴き、現場の確認をさせてもらいました。

しかし、確認してみるとそのひび割れは明らかに古いもので、解体工事により最近にできてしまったものではなかったのです。

つきつめると、以前からの不仲が原因だった

業者が「ひび割れは過去にできたものではないか」と指摘すると、Bさんはそれを認めました。なんでも、「過去にAさんから受けた身勝手な行動を未だに許すことができず、何らかの形で償ってもらいたかった」と言うのです。

Bさんは業者でなく、Aさんに修復費用を請求したかったのだと言いました。

BさんとAさんには、過去に次のようなトラブルがありました。

・Aさんが、Bさん宅共有のブロック塀に「植木をかけたいから」と勝手に鉄の柵を入れた

・Aさんがブロック塀に相談なく釘を打ち、釘がBさん宅まで突き抜けてしまっていた

・Aさんが貫いた釘に引っかかり、Bさんが怪我をしてしまった

業者では解決できないトラブル

この場合、AさんとBさんの間に起きたトラブルは取り壊し工事とは無関係なため、業者が責任を負うことはできません。

業者はBさんから、「Aさんに玄関のひび割れの修復費用を請求したい」との相談を受けましたが、玄関のひび割れの直接的な原因がAさんにあると証明できなければ、Aさんが費用を支払うこともないでしょう。

しかし何かしらの報復をAさんが受けない限り、納得がいかないとBさんは言います。

このような場合、話し合いでの和解以外に道はありません。

業者にできることは中立の立場に立ち、両者の仲を取り持つことくらいです。また、その義務が業者にあるわけでもありません。

つまり、トラブルが起こってしまってからでは明確な解決策となるものはなく、いずれにしても未然に防ぐ必要があるのです。

このようなトラブル事例とその原因を知っておくことで未然に防ぐことが可能です。次に、隣の住宅との補修工事の費用負担や保険などをご説明していきます。

隣の住宅の補修工事に関する法律や損害賠償保険について

隣の住宅が解体工事で損傷した場合、補修工事の費用負担は誰がどのように責任を負うかは2つのケースに分けられます。

1.工事業者の不注意や不手際で隣家を損傷したケース

解体工事の作業中に、隣家の建物が損傷してしまった場合は、民法709条に基づき業者が損害賠償金を支払うことになります。

第七百九条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

この場合、工事業者が損害賠償保険に加入しているかを確認する必要があります。

損害賠償保険に未加入の業者は未だにいるそうなので、業者を選ぶ際は必ず確認してください。

損害賠償保険の加入の有無だけではなく、「加入している保険の限度額はいくらか」「事故の適用範囲はどこまでか」といったことまでの確認もしておくとよいと思います。

可能であれば、保険証券のコピーを見せてもらって内容を把握しておくと安心です。

2.工事を依頼した施主側の責任になるケース

基本的には民法第716条により、依頼者である施主に損害賠償責任はありません。

しかし、民法第716条のただし書きにもあるように、施主側が注文または指図した場合は責任を負うこともあります。

第七百十六条(注文者の責任)

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

例えば、施主の指示に問題があった場合や、逆に施主が何も指示をしなかったがために事故に繋がった場合も施主側の責任になります。

つまり、施主が取り壊し工事中に隣の住宅への被害を発見した、あるいは、被害がさらに大きくなることが想定できたにも関わらず、業者に伝えることなく工事を止めなかった場合は、「過失」とみなされる場合があるのです。

取り壊し工事での損害賠償保険の種類

取り壊し工事での賠償保険にも様々な種類があり、代表的なものとして下記の保険があります。

-

会社単位の保険

会社単位で加入する保険です。年間の売上金額によって保険額が決定し、その年の全ての工事が保険対象になります。

-

工事単位の保険

工事現場ごとに加入する保険で、工事の請負金額により保険料が決定し加入した工事にのみ適用される保険です。通常よりリスクの高い工事現場だけに加入されることが多いです。

-

車両単位の保険

重機やトラックなど、車両単位で加入する年間の保険で、それらの機械が関係する工事だけに適用される保険です。

隣の住宅を損傷し、補修する必要がでてくるような直接的なトラブル以外にも、従業員が負傷する事故や、解体工事中に外壁が倒壊し、通行人や車などに接触してしまうトラブルも考えられます。

もし、事故が起きてしまった場合には、工事業者が保険に加入しているかどうかがとても重要です。

依頼する工事業者がどの損害賠償保険に加入しているか、事前に確認しておきましょう。

隣の住人と補修工事で揉めないための、工事協定書作成のすすめ

工事業者の過失により隣の住宅を損傷した場合、補修工事の費用について、解体工事を依頼した施主側には、法律的に損害賠償責任がないことが原則だということがお分かり頂けたと思いますが、前提として工事業者の協力が必要不可欠です。

では、隣家と補修工事などによるトラブルに陥らないためには、解体工事前にどんな対策がとれるでしょうか。

工事協定書を作成して約束事を記録

これは、隣の住宅と接近している建物以外にもいえることですが、住宅の前のスペースが狭い場所や条件が悪い場所での取り壊し工事の際は、必ず約束事として工事協定書を残しておくことが大切です。

工事協定書は、工事期間、作業時間、車両侵入方法、警備員の配置などを書面にしたもので、発注者、施工者、隣家の住民の間で約束事を記録するものです。

工事協定書を作ることは、業者の義務ではないとされています。

解体工事業者側が作ると業者側に有利な協定書を結ぼうとするところもあるので、法令の遵守、危険防止、完成後の補償など、なるべく細かく具体的に規定しておいたほうがよいでしょう。

また、業者側が「誠意をもって対応するものとする」というような書き方の協定書は危険ですので注意してください。

また、工事開始前の住居調査も重要です。

解体工事で隣家にリスクがありそうな箇所は、家屋のひび割れや傾きの有無、外壁や基礎、家屋内部の壁や天井なども工事前に写真を撮るなどして記録に残しておきましょう。

解体工事の途中にその工事前の状況から変化が生じていることが分かった時点で、場合によってはすぐに補修工事にとりかかる必要がでてくるでしょう。

そして、それ以上の被害が出ないための対策を業者に求めることも施主として必要なことです。

大前提として隣への挨拶はしっかりと行うこと!

解体工事は、直接的被害だけでなく騒音や振動もつきものです。

これは特別なことではなく、誰しもが行う可能性があることで、言ってしまえば仕方がないことですが、やはり大前提として、隣人への挨拶はしっかりと行うべきです。

当たり前だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、解体工事の現場が遠方であったり、ずっと住んでいない空き家だったりすると、業者任せにして、隣の住宅への挨拶を行わない人も少なくありません。

なるべく業者とともに、隣への挨拶には同行することをおすすめします。

どのように挨拶に回ればいいの?

最近は解体業者の方が挨拶に行ってくれるから、「依頼主はいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、依頼主も挨拶をしておく方が、近隣の方の印象もよく、スムーズに解体工事を進めていきやすくなります。

ご挨拶の際には、粉じんや騒音など予想されることについてはしっかりと説明しましょう。

前もってお伝えすることで、周囲の皆さんも協力してくれることでしょう。

説明や挨拶を怠ることはすぐに苦情に繋がるので、マナーとしてだけでなく、粉じんや騒音などのクレームの対策としてもご挨拶は重要です。

いつ頃行くの?

一般的には工事開始の2日前くらいです。もし出来るなら、解体業者の方と一緒に回れるといいですね。そうすると、万一お伺いした先の方から細かい質問があれば、業者の方に答えてもらえます。

どのくらいの範囲を回る?

特別決まった挨拶回りの範囲はありません。解体工事をする際に、特にホコリ等の影響が大きい両隣や裏の住宅の方には必ずご挨拶しましょう。また、大きな車両が通る事など、交通や騒音なども考慮して、そういった面で迷惑がかかりそうな方にも挨拶をしておくといいですね。

挨拶状例文

近隣あいさつに周る際は、挨拶状を持ってまわりましょう。解体業者が準備していることが多いですが、ご自身で作る場合はこちらの例文を参考にしてくださいね。 解体工事予定や、万一の連絡先などの必要事項をしっかりと記載しましょう。

ご挨拶

令和○年○月○日

書面にて失礼いたします。

この度、近隣にて✕✕邸の解体工事を行うことになりました施主の✕✕と申します。工事期間中は皆様にご迷惑をおかけするかと存じますが、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。

なお、お気づきの点がございましたら下記までご連絡頂けますようお願い致します。

工事名称:✕✕邸解体工事

工事場所:○○市○○町○○番地

発注者(施主);✕✕ ✕✕

工事期間:令和○年○月○日~令和○年○月○日予定

工事時間:午前8時~午後6時まで

休日:土・日・祝日

施工業者:株式会社△△建設

○○県○○市○○町○○番地

施行責任者 ✕✕ ✕✕

電話番号 01-2345-6789

以上

解体工事を行う上で、マナーとしても挨拶まわりは大切ですが、何よりも施主と近隣の方々との良好な関係の維持にも大きな力を発揮します。

しっかりとした説明、お声掛けでクレームは防ぎましょう。特に粉じんについては、思ってもいなかったところに影響が出てしまう可能性があるので、しっかりとご挨拶をしましょう。

近隣挨拶で近隣住民と事前の話し合いを

近隣挨拶は、これから行う解体工事の概要を連絡するとともに、「工事によって近隣に住む方々にはご迷惑をおかけします」と事前にお詫びする意味を込めて行うものです。

何も事前に知らされることなく、突然工事が始まってしまえば、近隣の方々は不安に思い、施主や工事業者に対して不信感を抱いてしまうことでしょう。

近隣挨拶では、「いつ・どの家で・どの業者が・どのくらいの期間をかけて・一日のうちどの時間に作業を行うか」など、細かく工事の内容についてお伝えする必要があります。

工事を行う曜日、時間帯、その期間などを知ることで、近隣の方々がそれに合わせた予定を立てることもできます。

例えば、工事で発生する粉塵が不安な方は、工事が休みの日に洗濯を干すことにしたり、工事の音がうるさいと家でゆっくり休めないという方は、工事が終了するまで外出の予定を増やしたり。

書面だけの連絡ではなく、そのための時間を設けて顔を合わせることで、相手の信頼感も得ることができますし、こちらの事情をお伝えすることでご理解を得やすくなります。

大切なのは近隣住民の立場に立ち、もし自分が逆の立場だったらどのように感じるか、どのような対応をしてほしいか考えてみることです。

三者間の話し合いで食い違いを防ぐ

近隣挨拶は、「施主のみ行う場合」「業者のみ行う場合」「それぞれが別々に行う場合」「施主と業者が一緒に行う場合」がありますが、もっとも理想的なのは施主と業者がそろって行うことです。

施主か業者どちらかのみで行う場合、「業者から詳しい説明を聞けないのだろうか」と不安に感じたり、「工事を依頼したのは施主なのに、どうして業者しか挨拶に来ないの?」と不信感を抱かれてしまうかもしれません。

施主と業者がそれぞれ違う時間帯に挨拶に行く場合、近隣の方にたびたび時間を割いていただくことになってしまいますし、それぞれで言った言わないの食い違いが生まれてしまうかもしれません。

施主と業者が一緒に近隣挨拶に伺うことで、そのときにお話したことを三者間で共有することができ、言った言わないの食い違いによるトラブルを防ぐことができます。近隣の方にしてみても、施主と業者どちらとも話ができることで、工事について詳しく聞くことができますし、「ちゃんと挨拶にきてくれた」という信頼感が生まれます。

事前の現地調査で近隣調査もしっかりと行う

取り壊し工事の施工前に、業者によって工事をする現地の調査が行われます。

現地調査とは、もちろん解体工事を行う家屋について調べるものですが、それだけでなく、近隣家屋についても調査する必要があります。

たとえば、冒頭のAさんとBさんのトラブル。「工事によって玄関にひび割れができた」と主張された場合、それが本当に解体工事によって生じた傷かどうか確認するのに最も適しているのは、施工前に撮影した写真です。

経験を積んだ施工業者であれば、あらかじめ近隣家屋の傷や損傷の様子を写真などで記録に残し、後々主張されたときに「それは工事によって生じたものではない」という証明ができるようにしておきます。

AさんとBさんのトラブルでは、傷が最近できたものではないと確認できたため解決しましたが、相手方が納得できなかった場合、施工前の写真は何よりの判断材料となります。

また、家の見取り図や施主との口頭での打ち合わせのみでなく、実際に近隣家屋や道路などを確認することで、使用重機や工事の計画を改めて見直すことができます。

道路幅が狭く人力で廃材を運ぶ必要があったり、人通りの多い道で重機の長時間の駐車が難しい場合など、現地の様子を実際に見ないことには、近隣住民を気遣った工事計画を練ることは難しいのです。

資料の提出や口頭での打ち合わせのみでなく、工事業者には必ず現地調査を行ってもらいましょう。

解体工事で損傷してしまった場合、隣人への挨拶はどうするべき?

工事が原因で隣の住宅が損傷してしまった場合、謝罪は早急に行きましょう。

元々良い関係性の仲でも、菓子折り程度は持っていった方が良いと思います。

隣人によっては、補修工事とともに金銭の要求をしてきたり言いがかりをつけてくる人もいます。

言いがかりをつけられ、ご自身で判断しづらいことがあれば大きなトラブルになる前に、工事業者に確認をしてプロの判断を仰ぐようにしましょう。

業者は保険に加入しているので、業者負担で和解をすることも場合によってはあります。

隣とのトラブルを早く落ち着かせようと焦って判断してしまうと、施主側が損をしてしまうことにもなりかねませんので冷静な判断をしましょう。

また、隣の住宅を壊してしまうトラブル以外にも、建物の撤去工事でよくある近隣トラブルには「騒音やホコリによるトラブル」と「現場作業員のマナーの悪さによるトラブル」があるので、これらも注意した方が良いでしょう。

騒音・振動被害により、近隣住民からクレームの嵐!

解体工事による被害で最も多く報告されているのが、騒音と振動による被害です。

解体工事は行う上で、騒音や振動の発生はやむを得ません。重機の使用は大きな音を発してしまいますし、ショベルが地盤に達すれば、同じ地盤の上に建つ近隣家屋に多大な振動被害をもたらしてしまいます。

過去に近隣住民とのトラブルとして報告されたケースの中には、「早朝から大きな音がしてくるので、睡眠時間が短くなった」「一日中振動を感じるので、慢性的に吐き気を感じるようになった」というクレームもあります。

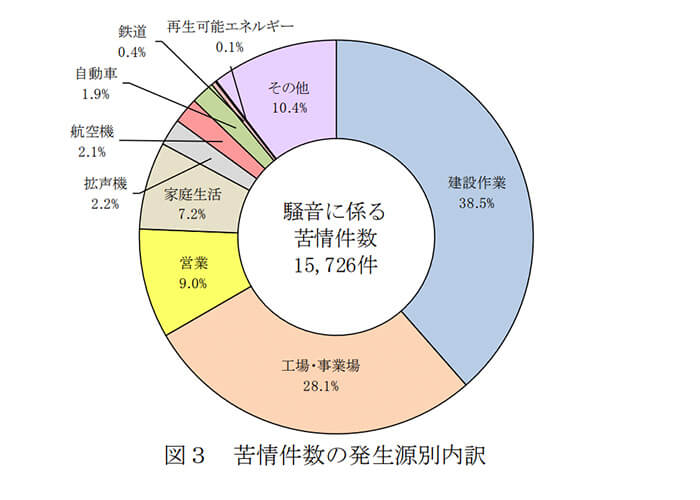

騒音の苦情件数で最も多いのが建設作業

住宅街に住む場合は隣の住宅との距離が近く、程度や状況によっては「隣がうるさい」と感じてしまうこともありますよね。特に隣人が工事なんかをしていた日には、思わずクレームを言いたくなる人もいるかもしれません。

下記は、環境省が令和元年度に行った騒音に関する苦情件数の内訳です。

令和元年度のデータによると全国で騒音に関するクレームは、15,726件寄せられており、内、建設作業に関するクレームは6,062件です。

生活音に関するクレームは7.2%なので、それに比べると取り壊し工事などの建設作業でクレームを入れている人の割合はかなり多いと言えます。

防音対策や、時間帯の配慮が必要

工事をするうえで、騒音や振動はやむを得ない。だからこそ、周囲の理解と了解を得たうえで、被害を最小限に抑えられるよう、工事を行う側が配慮しなくてはなりません。

最近では条例で作業時間や曜日に制限を設けられていたり、規制法で作業区域の境界線では85db以下で作業することが義務付けられていますが、ルールを守らず早朝から工事を始めたりあまりにも大きな音で作業をされては、近隣の方々の生活に甚大な被害を与えることになります。

ですから、近隣住民が住宅の中で活動していると思われる早朝、夕方の時間を避け、騒音や振動が発生する作業は人が少ない時間を選んで行ったり、あまりに大きな音を発生してしまうと予想される工事の際には、あらかじめ防音パネルを設置する、防音性に優れた養生を使用するなどの対策をとるとよいでしょう。

工事の騒音にまつわる2つの法律

実は工事の騒音に関する法律は環境省が定めています。

実際に騒音での被害が生まれている証拠でもありますね。

今回は大きく分けて2つご紹介します。

騒音規制法

1つ目が「騒音規制法」です。

騒音規制法は、事業活動や建設工事で発生する騒音を規制して、生活環境の保全と国民の健康保護を目的とした法律です。簡単に言うと、あまりに酷い騒音は取締りの対象になるのです。

内容としては都道府県知事などが地域を指定し、環境大臣が「騒音の大きさ」「作業の時間帯」「日数」「曜日」などの基準を定めています。

詳しくは環境省が定めた基準でお話しします。

3.建設作業騒音の規制

騒音規制法では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象としている。具体的には、工場騒音と同様に都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。

振動規制法

2つ目は「振動規制法」です。

振動規制法も同じく、事業活動や建設工事で発生する振動を規制して、生活環境の保全と国民の健康保護を目的としています。

騒音が振動に変わっているだけで取締りの対象や内容はほとんど同じです。

3.建設作業振動の規制

振動規制法では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象としている。具体的には、工場振動と同様に都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、総理府令で振動の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。

環境省が定めた基準

さて、騒音に関する2つの法律を紹介しましたが、騒音規制法と振動規制法には具体的な基準が明記されていません。

まずは「時間」「日数」「曜日」について環境省が定めた基準をお見せします。

・一般的な住宅街を想定

時間帯:午後7時から翌日の午前7時までは作業禁止

作業時間:10時間以上の作業は禁止

作業期間:6日以上連続での作業は禁止

曜日:日曜日、休日は作業禁止

騒音被害で慰謝料等の支払いが認められた事件

もしも苦情を入れられた際には、上の基準を守っているかを確認しましょう。

そして、肝心の「騒音の大きさ」の基準は下記の通りです。

- 騒音の上限は85db(デシベル)

- 振動の上限は75db(デシベル)

db(デシベル)とは音の強さや電力の減衰を表す単位の事です。

いまいちピンと来ないですね。例として一般的な目安を紹介します。

| db(デシベル) | 生活への影響 | 目安となるもの |

|---|---|---|

| 70db | かなりうるさい | 騒々しい街頭 セミの鳴き声 |

| 80db | うるさくて我慢できない | 地下鉄の車内 ピアノ(1m以内) |

| 90db | うるさくて我慢できない | カラオケBOX内 犬の鳴き声(5m以内) |

上の目安を見ると、騒音の上限は地下鉄の車内とカラオケBOXの間くらいの大きさだと分かります。

逆に言えば、地下鉄の車内程度の騒音までなら法律上は問題ないという事です。

とは言え、地下鉄の車内ってとてもうるさいですよね。

住宅の中で聞くとなれば、なおさらうるさく感じるかもしれません。

となれば、法律上は問題なくても苦情が来てしまう可能性はあります。

次の項目では、ご近所とのトラブルを起こさないための方法についてお話しします。

ホコリ・ゴミなどの粉塵飛散により近隣住民とトラブルに!

取り壊しする際、ホコリやゴミ、木材の破片などの粉塵が周囲に飛散してしまうことがあります。

粉塵の飛散により、近隣住民から「干していた洗濯物がダメになってしまった」「停めていた車や自転車が汚れてしまった」などの被害を訴えられることも少なくありません。

粉塵による2つの被害

粉塵によって2つの大きな被害があります。

- 健康被害

- 住民への被害

1.健康被害

粉塵を吸ってしまった場合は、普通の砂埃程度のものなら多少吸引しても特に人体への被害はありません。

ですが、小さなお子様が吸ってしまうのは健康上良くありません。アレルギー体質の方がアレルゲンが含まれる粉塵を吸ってしまうと、くしゃみや鼻水などのアレルギー症状が出る場合があります。さらに、解体する建物にアスベストが使われていると周囲に深刻な被害をもたらしてしまいます。

2.住民への被害

健康被害について見てきましたが粉塵被害には健康被害だけでなく、住民への被害も発生します。

それでは、2つ目の住民への被害について見ていきましょう。

- 車

- 洗濯物

- 住居内

解体工事を見てみると相当な量のホコリが発生します。

そのため、ホコリが車に付着しフロントガラスから前が見えないくらいホコリが積もってしまうケースがあります。

また、住居のすぐそばで解体工事を行っているとかなりの確率で洗濯物がホコリまみれになってしまい迷惑をかけるのは避けられません。

さらに、住居の外壁にホコリが付着したり、中には部屋の中までホコリが入ってくる被害が発生したりもします。

ホコリが付着することに敏感な方もいらっしゃるので、作業中にはあらかじめ洗濯物を干すのを避けてもらったり、戸締まりを徹底してもらいましょう。

ちなみに、住宅の規模や状態によって前後しますが、解体工事を行う作業にかかる時間はおおよそ10日~2週間ほどです。

解体工事中、施主はその場にいる事が少ないかもしれません。しかし、近隣の方々は解体工事中もその場で生活を送ります。なので、事前に迷惑かけるという旨を伝えておく必要があります。

誰しもトラブルを引き起こしたくはないですよね。

しかし、実際には粉塵被害にはトラブルがつきものです。

では、実際のどのようなケースでトラブルになったのか事例を見ていきましょう。

粉塵トラブルの裁判事例と対処方法

粉塵が原因で問題を引き起こしてしまった場合、どの様な対応が必要なのでしょうか?

実際に粉塵によるトラブルで裁判まで発展し、慰謝料が発生した事例があります。

大阪高判による裁判事例

解体工事をする上で、粉塵が原因で解体工事業者と住民の方との間で裁判にまで発展してしまった事例があります。

大阪高判で実際に発生した事例を見ていきましょう。

まず,工事会社と交渉し,粉塵防止措置について合意するとよいと思われます。合意を結んだにもかかわらず,工事会社が合意を遵守しなかった場合は,当該合意違反の工事に伴う粉塵により精神的被害を受けたとして,慰謝料の支払いを求めることが考えられます。 実際,難病の近隣住民が,一般民家の建築工事請負会社に対し,難病であるため特に配慮して工事を進める旨の合意をしたにもかかわらず,当該合意違反の工事に伴う騒音や埃等により精神的被害を受けたとして,慰謝料の支払い等を求め,50万円の慰謝料が認められたという裁判例があります(大阪高判平成12年10月11日判タ1086・226)。

粉塵被害による精神的被害を受けたとして、大阪高判で慰謝料が認められた裁判の事例です。

場合によっては、50万円以上の高額な慰謝料を請求されてしまうケースもあるようです。

ただ、よっぽどの被害(粉塵飛散による健康被害など)がない限り、慰謝料を請求されるケースはほとんどありません。

慰謝料が発生することはほとんどないといっても、費用を支払わなくて良いからと言っても、近隣の方からの苦情をないがしろにしてしまうのはオススメしません。苦情やクレームが発生した場合は誠意を込めて謝罪しましょう。

ご迷惑をお掛けした場合、お詫びと菓子折りを送ってくださる業者の方もいらっしゃいます。

では、トラブルを拡大させないためには具体的にどの様な対応が必要なのでしょうか。

近隣からのクレームが発生した場合には

万が一、近隣の方から工事に関して苦情が入った場合は、2つのポイントに気をつけましょう。

1.迅速に対応する

クレームが発生した場合、すぐに解体業者に相談します。

すぐに対応できるものであれば、即日に解体業者に対応してもらい近隣の方へお詫びするのがおすすめです。

事前に工事のお知らせをしていたとしても不足の事態が発生した場合には、再度近隣の方へお知らせするのが大切です。

また、すぐに対応できない場合には、工事を中断しなければならず工期が遅れてしまう場合もあります。

2.近隣の方からのクレームを無視しない

クレームが発生した場合に一番やってはいけないのは、近隣の方からのクレームを無視することです。

無視して作業を続けると、近隣の方の不快感やストレスがさらに溜まり、クレームが大きくなる一方です。

ひどい場合だと、行政書士からの指導が入って工事がストップしてしまう場合があります。更に、先程ご紹介したトラブルの事例であった様に裁判や損害賠償といった大きな問題に発展する恐れもあるので、近隣からクレームが入った場合には無視しないですぐに業者に対応してもらうように相談します。

トラブルが発生してしまった場合には、きちんと対応してくれる解体業者を選ぶのがポイントです。

では、トラブルが発生しないようにどの様にすればいいのでしょうか。

トラブル回避のための対処方法を見ていきましょう。

もしもの近隣クレームには登録業者が対応します

解体工事の作業中に、近隣の方からクレームが入ることがあります。

そういったことを防止するためにもご近隣に配慮した工事作業や事前のご説明が行われます。しかし、それでも現場の作業員の方々にご近隣の方からクレームが入ることもあるようです。

そういった場合、解体無料見積ガイドの登録解体業者は迅速に対応できます。下請けや孫請けに丸投げをしている業者では、現場と会社の責任が曖昧になったり連絡がスムーズではなかったりするので対応ができないことも多いようです。

解体無料見積ガイドの登録業者は、現場でクレームが発生した際にも、責任を持って対応させていただいています。

万が一の事故の際は登録業者が速やかに対処します

解体無料見積ガイドの登録解体業者は、事故が起こることのないよう、作業員への安全指導・使用する重機や車両の点検などを行ない、万全の対策を行った上で、日々の作業をしています。

ですが万が一、作業中に事故が起こってしまった場合は、登録解体業者が速やかに対処します。また、解体無料見積ガイドのすべての登録解体業者は解体工事の事故を保証する賠償保険に加入していますので安心です。

業者だけではなくお施主様自らも直接謝罪に伺うと良いでしょう

クレーム対応の結果報告を業者から貰ったうえで、「どのように対応したのか(するのか)」という具体的な改善内容なども、クレームを頂いた近隣住民の方に謝罪の際にお伝えしておくと、その方も納得できて良いでしょう。

謝罪が済んだ後も、「その後問題はありませんか?」などのように何度かお声がけをすることで、丁寧な印象を持って貰えます。

解体工事後に近隣関係が続く場合はなおさら、近隣住民の方々と良好な関係を築く必要がありますから、クレームが起きてしまった際は誠意ある対応を心掛けましょう。

粉塵の飛散を防ぐ3つの対策

対処方法には3つあります!

- 近隣への挨拶回り

- 養生シートの設置

- 散水(量、回数)

それでは、3つの対処方法について見ていきましょう。

粉塵の飛散について近隣へ事前説明を行う

解体工事を始める前には近隣の方へ必ず挨拶まわりをして工事のお知らせします。

近隣への挨拶まわりで粗品を渡す際には、挨拶文を添えておくことがポイントです。

事前の挨拶時で伝えた重要事項を文章にしてお渡しすることで、「言った言わない」のトラブルを防止します。

伝えるべき内容を口頭だけで伝えると誤解が生じる可能性もあります。

挨拶文は業者が作成して配布、粗品と一緒にお渡ししてくれるのが通常です。

とはいえ、事前に業者に確認しておくことをおすすめします。

工事を行う上で、特に騒音や粉塵にいくら気を配っていてもどうしても外部に漏れてしまうため、近隣の方に理解してもらえる様に念入りに説明しましょう。

クレームが発生した場合には文章で残しておくことで対応もスムーズに進められます。

また、直接挨拶できない場合にも必須と言えます。

養生シートの設置で粉塵の飛散を防ぐ

解体工事を行う上で解体したい建物の周囲を養生シートを設置することは必須です。

1.建物用の養生シート

解体工事や新築、リフォーム工事の場合には、建物周囲を囲むようにシートで養生されます。

これは、ホコリや粉塵の飛散や道具や材料の落下を防いだり、防音するためのものです。

養生シートは工事を行う上では必須です。

周囲への被害を防ぐには、穴の空いていない丈夫な養生シートで工事現場を隙間なく覆って、「騒音・振動・粉塵」の漏れを最小限まで防ぎます。

ただし、解体業者によっては養生シートの状態が様々なので事前に確認しておくことをオススメします。簡素な養生シートでは愚か、騒音も防ぎきれません。

2.車専用の養生シート(ビニールシート)

近隣に駐車されている車に被害が及んでしまう恐れがあると予想される場合には、車を覆うビニールシートで予防策を取ります。

この場合、所有者への確認なしに勝手にビニールシートをかけることはできない為、事前に現場監督などから説明と確認がされるはずです。

しかし、解体業者によっては行うところと行わないところがあるので要確認しておくことをおすすめします。

散水で粉塵の飛散を防ぐ

散水には、解体工事におけるホコリやゴミなどの飛散を防ぐ役割があります。国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」にも、機械等による粉じん発生部への常時散水、また特に転倒解体(外壁等を内側に転倒させる工法)ではとりわけ十分な散水を行うよう指示されています。また、アスベストが確認された建物の解体工事は、粉じんの対策に特に力を入れないと、健康被害にも発展する恐れがあるので、散水は特に重要な対策手段になります。

解体工事の見積りの際、養生や散水等の仮設工事費を少しでも削減したいな、と思われることがあるかもしれません。しかし、解体工事は近隣の方々のご協力があって成り立つものなので、周囲への配慮を怠らないようにしましょう。費用に関しては複数の解体業者から見積りをとり、解体工事を依頼する際には、業者にどのような粉じん対策をするか、事前に聞いてみてもいいかもしれませんね。

その他ご近所への配慮

工事現場を通りかかる際、作業している方々のマナーが良いと気持ちよく協力出来ますよね。マナーの良い作業員が作業してくれる現場だと、周囲の方々もより快く協力してくれることでしょう。

現場の整理が雑だったり、大きな作業車が無造作に駐車してあったり、なんていうことだけでも近隣の方々は迷惑と感じてしまいます。また、近隣の方々への挨拶がなかったり、大声での私語や罵声などもクレームに繋がる要因です。工事は進んでいても、そこで働く人の言動だけで、トラブルやクレームにつながります。解体工事を依頼する前にはきちんと顔を合わせて、作業員の身だしなみや言葉遣いなどチェックしましょう。

工事開始後の現場でのトラブル防止法

解体工事を問題なく行っていたとしても、作業員のマナーや態度が悪ければそれだけでトラブルに繋がってしまいます。

近隣の方々に挨拶をしない、大きな声での私語、路上での喫煙やポイ捨てなど、自宅の近くだからこそ、不安に思われてしまうことは多いです。

施工業者の服装や言葉遣い等をチェック!

工事業者に施工を依頼する際、顔を合わせることなく電話などでやり取りすることが多くなることもありますが、施工前に必ず顔を合わせておきましょう。

実際に業者と会って話してみることで、TPOをわきまえた服装ができているか、言葉遣いや態度が粗暴でないかを確かめることができます。

ご自身が会ってみて、恐怖心をあおられたり、不安に感じるような人物で会った場合には、依頼するのを一度考えてみたほうがよいでしょう。

可能な限りこまめに連絡してもらおう!

粉塵飛散の対策には養生のほかにも、粉塵が発生するような作業の際には散水を行うなどの対策をとります。しかし、それだけでは被害を防げない場合には、粉塵が発生する作業を行う際には近隣の方々に事前に連絡をし、その時間帯には汚れては困るものを外に出さないようにしたり、窓を開けたりしないようにお願いしたり、必要であれば保護シート等を配布し、車や所有物にかけてもらうようにすると良いでしょう。

シートの配布も施主が費用を負担することになりますので、必要に応じて業者と相談してみましょう。

工期の大幅遅延を防ぐために解体工事の専門業者に依頼しよう!

住居の解体の経験が少ない業者は、想定外の作業に戸惑い工期が延びてしまうということもあり得ます。比べて家屋解体の経験が豊富な業者は、今までに様々な住居の解体工事を経験していますから、工期を守った施工終了が期待できます。

それでも、万が一工事を延長せざるを得ない状況になった場合には、直ちにその理由と新たな終了予定日を連絡してもらえるよう、あらかじめお約束しておきましょう。

工期に合わせるために作業を急ぎ、ずさんな工事をされても困りますよね。

大幅な遅延の場合は別ですが、ある程度の延期は施主側も理解する必要があります。

費用を支払う前に現地へ赴き、整地が行われたか確認しよう!

完了報告を受けた後、業者に促されてもすぐに費用の支払いをするべきではありません。

まずは施主も現地へ赴き、施工ミスがないか、近隣の所有物や公共物は破損されていないか、整地作業は行われているかなどの確認をしましょう。

この時点で既に支払を終えてしまっており後から業者に指摘しても、万一支払った費用の中に整地作業費用が含まれていなければ、業者に聞き入れてもらえないかもしれません。

整地のトラブルに限らず、ご自身の目で状況を確認することが大切です。

取り壊し工事に伴う隣家の補修費用についてのまとめ

隣の住居を損傷する可能性があるトラブルは、解体工事だけでなく建築する際にも関わることです。

近年、住宅密着地における建築や解体工事における隣家とのトラブルは多発しているともいわれています。

工事をしたことで隣家に被害が及び、補修費用を求められた場合、必ずしも施主側の責任になるというわけではありません。

焦って補修工事の費用を支払ってしまう前に、一度冷静になって、事実確認と業者の損害賠償保険への加入を確認するようにしましょう。

補修工事には多額の費用も発生するので、工事業者と協力をして事前にしっかりと対策をしたいですね。