東京都千代田区が設けている解体関連の助成制度は3つ。そのうちの1つ、「特定緊急輸送道路に接している民間建築物」を対象にした制度は、解体時に最大5億1,200万円もの助成金がもらえます。また、住宅が特定緊急輸送道路に面していない場合は「木造住宅の耐震化促進助成制度」を利用すると、解体にかかる費用を最大80万円受け取れます。

他にも、ブロック塀等の撤去に対して最大40万円を助成する制度があります。

千代田区で建物の解体をお考えの方は、ぜひ制度内容をご確認ください。内容について、本記事で解説します。

東京都千代田区で利用できる特定緊急輸送道路沿道建築物の除却、建替え、耐震改修等に対する助成制度

千代田区の「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進助成制度」では、千代田区内にある特定緊急輸送道路に接している民間建築物を対象に、補強設計・耐震改修・解体・建替えに対する費用を一部助成しています。

なお、特定緊急輸送道路とは、下図の赤と青の道路のことです。

引用:千代田区特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進助成制度のご案内|千代田区

支給金額と申請期限

工事に必要な費用の9/10(延べ面積が5,000㎡超の部分は17/30)が支給されます。ただし、対象の建築物により限度額が設定されています。

限度額は建築物が「マンション以外」なら、延べ面積(㎡)×5万1,200円または5億1,200万円のうち、いずれか低い額です。マンションの場合は、延べ面積(㎡)×5万200円または5億200万円のうち、いずれか低い額となります。いずれも、1,000円未満の端数は切り捨てです。

千代田区への「お申し込み」は、令和6年3月31日までに工事に着手できるようにしましょう。また、申請年度の予算額に達した時点で終了となります。

申請の条件

下記の条件、すべてに該当すると申請できます。

- 対象の建築物は特定緊急輸送道路に接していること

- 対象の建築物は高さがおおむね特定緊急輸送道路の横幅の半分を超えること(道路の中央から45度の角度の直線を引いて、建物にぶつかる場合が当てはまります)

- 対象の建築物は1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を得ていること

- 対象の建築物は耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定されたこと

- 対象の建築物に建築基準法上の違反がある場合は是正すること

- 対象の建築物は国または地方公共団体その他公的機関が所有するものでないこと

- 対象の建築物は過去に本助成金等の助成金の交付を受けていないこと

- 申請者は建築物の所有者であること(複数人が共同で所有している場合は、全員の合意を受けた代表者であること、マンション等の場合は管理組合の代表者であること)

- 工事を行う業者との契約は助成金の交付決定後に行うこと

- 工事を行う業者は令和6年3月31日までに工事に着手すること

千代田区の「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進助成制度」に関するお問い合わせ先は、千代田区役所の構造審査係です。

【お問い合わせ先】千代田区役所 環境まちづくり部 建築指導課 構造審査係

【住所】〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

【電話番号】03-5211-4310

【ホームページURL】https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kenchiku/taishin/kinkyuyusodoro.html

東京都千代田区で利用できる木造住宅の除却や耐震改修等に対する助成制度

前述でご紹介した千代田区の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進助成制度に「申請したことがある」「申請する場合」、本制度は利用できません。

千代田区の「木造住宅の耐震化促進助成制度」では、木造住宅の耐震診断にかかる費用を一部支給しています。

さらに耐震診断の結果、木造住宅に「耐震性の不足がある」と判明した場合に、住宅の除却、耐震改修、耐震シェルター・ベッドの設置のいずれかに対しても、費用の一部を支給しています。

支給金額と申請期限

まず、耐震診断に必要な費用×10/10で最大15万円が支給されます。

さらに、耐震診断後に除却を行う場合は、工事に必要な費用×2/3で最大80万円。耐震改修の場合は、工事に必要な費用の全額で最大120万円となります。また、耐震シェルター・ベッドの設置の場合は、工事に必要な費用の全額で最大40万円です。

現時点で申請期限は定められていません。ただし、申し込み総額が申請年度の予算額に達した時点で締め切りとなるおそれがあります。申請前には、必ず区役所へご確認ください。

申請の条件

下記の条件、すべてに該当すると申請できます。

- 対象の住宅は千代田区内にあること

- 対象の住宅は木造在来軸組工法により建築された木造住宅(併用住宅を含む)であること

- 対象の住宅は昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により設計・建築されていること

- 対象の住宅に居住者がいること

- 対象となる住宅の除却、耐震改修、耐震シェルター・ベッドの設置を行う場合は、「耐震震診断の結果、耐震性が不足している」と判定されたこと

- 令和8年度以降に申請する場合、対象の住宅にいる居住者の世帯は「65歳以上の高齢者のみの世帯(75歳以上の高齢者のみの世帯を除き、所得制限あり)」「要介護3以上の方を含む世帯」「重度心身障害者(身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~2度)を含む世帯」「精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1~2級)を含む世帯」のいずれかに該当すること

- 申請者は対象となる住宅の所有者、賃借人、使用借人のいずれかであること

- 申請者は申請年度の1月末までに、耐震診断や工事の完了実績報告書を区へ提出すること

- 工事等を行う業者との契約は助成金の交付決定後に行うこと

千代田区の「木造住宅の耐震化促進助成制度」に関するお問い合わせ先は、千代田区役所の構造審査係です。

【お問い合わせ先】千代田区役所 環境まちづくり部 建築指導課 構造審査係

【住所】〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

【電話番号】03-5211-4310

【ホームページURL】https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kenchiku/taishin/mokuzojutaku-josei.html

助成金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ

当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』では、解体を行う方へ優良だと判定した業者を無料でご紹介しています。解体のプロが実際に訪問調査等を実施したうえでご紹介しているので、ぜひ業者選びにお悩みの方はご相談ください。

また、当協会では業者のご紹介以外にも助成金の申請サポートや、ご紹介した業者が見積書を作成するために行う現地調査の手配、依頼しない業者へのお断り連絡なども完全無料で実施しています。ご相談だけの方も、ぜひお気軽にご連絡ください。

ブロック塀等の撤去等に対する助成制度

千代田区の「要除却ブロック塀等の改善工事助成制度」では、対象となるブロック塀等の撤去にかかる費用と撤去後に行う、軽量フェンス等の設置にかかる費用を一部支給しています。

支給金額は、ブロック塀等の撤去にかかる費用の全額で最大40万円。撤去後の軽量フェンス等の設置工事に対しては、費用の1/2で最大30万円です。

申請したい方は、下記の申請条件を満たしているかチェックしましょう。

- 対象のブロック塀等は道路などに面し、高さ1メートル以上あること

- 対象となるブロック塀等の構造はコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀その他これらに類する塀または門柱であること

- 対象のブロック塀等は十分な安全性が確認できていないこと

- 対象のブロック塀等は千代田区にあること

- 申請者は対象となるブロック塀等を所有または管理する個人または中小企業者であること

- 申請者は事業として工事しないこと

- 申請者は同一敷地内で同様の助成を受けておらず、今後も受ける予定がないこと

- 申請者は助成申請をし、助成決定後に工事の契約を行ってから、対象のブロック塀等を撤去すること

- 申請者は申請年度の1月末までに区へ工事の完了報告書を提出すること

- 対象のブロック塀等および土地の所有者が複数いる場合、申請者は所有者全員から工事の同意を受けていること

- 撤去を行う際は、基礎を含む対象のブロック塀を全部撤去すること

- 撤去後に軽量フェンス等を設置する場合の「軽量フェンス」等の構造は、「高さ2メートル以下」かつ「材質がスチールまたはアルミ製」かつ「形状が網状で見通しが可能」かつ「基礎が軽量フェンスの設置に必要な高さで40センチメートル以下」であること

- 撤去後に軽量フェンス等を設置する際に、撤去するブロック塀が道幅4メートル未満の道路に面している場合、撤去後の設置場所は道路の中心から2メートル後退させること

東京都千代田区で業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ

本記事では、東京都千代田区の解体に関する助成制度についてまとめました。

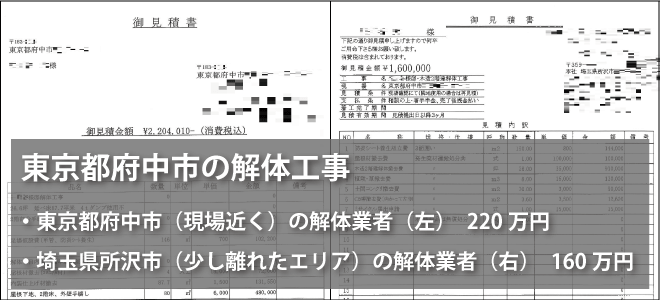

住宅等の解体にかかる費用は年々増しています。主な原因が人件費や解体ゴミの処分費の上昇なので、当面下がる見込みはありません。助成金をもらえそうなら、早めに解体や建替えを検討するのがオススメです。

なお、当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』では、解体を行う方へ信頼できる業者のご紹介と正しい情報の発信等をしています。解体に関して何かお困りごとがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。