「汚くて迷惑」「ゴミ屋敷は景観を損ねるから、早く撤去してほしい」

深刻な社会問題となっている「ゴミ屋敷」は、近隣に住んでいる方にとって、とても困った存在です。

また、家を埋め尽くし、家の外にもゴミが溢れている状態は、「衛生面の悪化」「放火」といった恐れも。

行政でも、このゴミ屋敷の解決に向けた取り組みのため、ゴミ屋敷の対策を条例化する地域が増えています。

ゴミなどの物が屋内や屋外に積まれることにより、悪臭や害虫の発生、崩落や火災の危険性が生じるなど、本人または近隣の生活環境が損なわれている住居のことを指します。

そこで、本記事では、ゴミ屋敷の例を取り上げ、「ゴミ屋敷条例を制定した横浜市の例」「ゴミ屋敷を解体する際に知っておきたい3つのポイント」「ゴミ屋敷の片付け業者」などをまとめて解説。

この記事を参考に、「ゴミ屋敷に対して、どうアクションを起こせばいいのかわかった」という方も、ぜひ役立てていただけたらうれしいです。

ゴミ屋敷の例

ゴミ屋敷問題を解決するためには、ただゴミを片付ければいいといったカンタンな話ではありません。

それというのも、散乱したペットボトルや破損したプラスチック容器など、客観的に「ゴミ」だと思うものであっても、そこに住んでいる人に「所有権」があるためです。

これは、所有者が「ゴミじゃないです」と主張すれば、行政や近隣住民が無断で処分することは法律上できないということ。

そこで、ここでは「なぜ、ゴミ屋敷の住人は退去しようとしないのか?」について解説していきます。

なぜなら、ゴミが所有者自身の持ち物である以上、ゴミ屋敷問題を解決するには、ゴミ屋敷になってしまった理由を明らかにし、その理由に対して解決策を考え、支援を計画して行くことが重要だからです。

ゴミ屋敷の住人は、ひとり暮らしの高齢者が多いと言われています。具体例として、都内に住む男性のあるケースを見ていきましょう。

男性はすでに80代。中学校の元教師だった男性は、かつて妻と3人の子どもたちと暮らしていました。ゴミを溜め始めたのは定年後のこと。重い心臓病を患い、思うように身体の自由が効かなくなったことがきっかけでした。ちょうど子どもたちは独り立ちし、妻とも別居を始めた男性にとって、二世帯住宅はあまりにも広すぎました。

そして独り身となった男性は、ゴミを片付ける気力を失ってしまったそうです。「昔は子どもと一緒に住めるように家を大きくしたけど、今となっては負担です。2階なんか上がったこともない。何にもできないの。老いては消え去るのみで、ただ時間が過ぎるのを待っているんだ」

男性の言葉には、悲壮感が漂っています。

家を埋め尽くすほどの大量のゴミ。それは、家主の孤独の深さを埋めようとしているかのようです。

このように、ゴミ屋敷の実情には、住人が発信できないSOSが込められている場合があります。

実際に、ゴミ屋敷の住民の心理というのは、人それぞれ。

ゴミをゴミと思っていない人もいれば、いつか使うかもしれないとゴミを溜め込む人もいます。

「精神的な理由でゴミが捨てられない」というケースは、住民の心のケアをすることによって問題が改善していった事例も報告されています。

大切なのは、ゴミを溜めている住人に社会との絆を取り戻してもらうことです。「孤立」がゴミ屋敷を生み出す原因だということを、周囲の人々が理解することが問題解決の第一歩だといえるでしょう。

ゴミ屋敷条例を制定した横浜市の例

ゴミ屋敷問題を解決する糸口には、ゴミ屋敷の住人とのコミュニケーションが大切ということを前述しました。

しかし、そうはいっても、ゴミ屋敷から出火し周辺の住宅にまで延焼した事例があるように、ゴミ屋敷は速やかに解決しなければならない問題です。

そのため、ゴミ屋敷問題を解決するために、各自治体ではゴミ屋敷に関する条例を施行し、ゴミ屋敷問題の解決に向けた取り組みを行っているという現状があります。

ここでは、横浜市の事例を見ていきましょう。

横浜市では、ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止を図るため、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)」を平成28年12月1日から施行し、取り組みを進めています。

ここでいう「不良な生活環境」とは、ゴミなどの物が屋内や屋外に積まれることにより、悪臭や害虫の発生、崩落や火災の危険性が生じるなど、本人または近隣の生活環境が損なわれている状態のこと。つまり、ゴミ屋敷を指しています。

- 調査

- ゴミの排出支援

- 措置(代執行)

まず、1つ目の「調査」から見ていきましょう。こちらは、物をためこんだ本人の親族関係や福祉サービスの利用状況の調査をするといった内容。「ゴミ屋敷」の撤去に向けての第一段階の取り組みといえるでしょう。

2つ目は「ゴミの排出支援」です。近隣の生活環境が損なわれ、本人は同意しているものの自ら片付けられない場合、市がゴミの排出支援を行います。

3つ目は、「措置(代執行)」です。こちらは、周辺住民の生命・身体に深刻な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、行政代執行法の要件を満たした場合に限り可能とされています。

あくまでも「ゴミ屋敷の強制撤去をするため」ではなく、行政と地域住民が協力して、本人に寄り添った支援の取り組みというところが大きなポイント。

周りはゴミだと思っていても、本人にとっては「大切なもの」という認識かもしれない以上、解決にはお互いの意思疎通が欠かせません。

まずは、こういった実情を念頭に、「ゴミ屋敷の撤去」を考えましょう。

ゴミ屋敷の解体工事はどこに頼む?

ゴミの処分と解体工事は同じ解体業者にお願いできるのでしょうか?

もし、可能なら費用はどれくらいになるのでしょうか?

ゴミ屋敷の解体について

「ゴミ屋敷に住んでいた親戚の家を相続することになった」

少子高齢化で空き家が増加している現在、上記のようなケースも多く見られているようです。

このような場合、「ゴミ屋敷だから、片付けるよりも取り壊した方が早いかな」と考え解体工事を選択することが多いのだとか。

しかし、住宅の撤去工事を行う上で、一番のネックは「解体する前に住宅の中を片付けるのが大変」だということです。

そのため、ここでは「ゴミ屋敷を解体工事する」際に、知っておきたい3つのポイントをご紹介します。

- 自分で処分した方が良いもの

- 解体業者にお任せしても良いもの

- リサイクルできるもの

解体業者それとも不用品回収業者?

「ゴミ屋敷の解体工事を、解体業者さんにお願いしたけど、見積りの時に断られた」という話をよく聞きます。

なぜゴミ屋敷というだけで、解体工事を請け負ってもらえないのでしょうか?

それは、家財道具や不用品といった一般廃棄物と、解体工事で出る瓦礫(がれき)などの産業廃棄物は取り扱いが異なり、収集や運搬に必要な許認可が違うからです。

そのため、業者によっては産業廃棄物の許可証しかなく、そもそも一般廃棄物の収集ができないケースがあります。

住宅を撤去するなら、瓦礫と一緒にゴミの処分もまとめてお願いできそうですが、実際には一般ごみと産業廃棄物は一緒に処分する事はできません。

そのため、もともと住宅の中にあるタンスやテレビ、布団などの家財道具は不用品回収業者、建物を壊した時に出る木材・ガラス・鉄くず・コンクリートなどの瓦礫は工事業者にそれぞれ処分をお願いしなければなりません。

| 依頼する業者 | 処分品目 |

|---|---|

| 不用品回収業者 | 家電、家財道具、生ゴミ、自転車などのもともと家内にあるゴミ |

| 解体業者 | コンクリート、木材、ガラス、鉄くずなどの解体工事で生じるゴミ |

「でも、結局はどっちもゴミなんだから、実際は解体業者さんにお願いできるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、解体業者にお願いしてしまうと、専門外の仕事を依頼する事になるので、処分費用は高額になりがち。面倒でも、家の中にあるゴミは不用品回収業者に処分してもらうのがおすすめです。

兼業しているところも

解体業者の中でも、不用品の回収業と建物の解体工事を独自の企業努力により、一貫して行っているところもあります。ゴミ屋敷のゴミ回収から、建物の解体工事まで同じ解体業者にお願いできれば、見積りは一度で済みますし、料金の割引を受けられる場合もあります。

なお、実際に建物の解体とあわせて不用品の回収を行った事例のうち、不用品の回収に掛かった費用、一件あたりの相場は以下の通りです。

| 住宅平均 | 13,642円 |

|---|---|

| アパート・マンション | 15,491円 |

| 店舗 | 17,001円 |

| 工場 | 13,520円 |

ゴミ屋敷のゴミ回収相場は?

ゴミ屋敷に放置されているゴミの処分は、不用品回収業者にお願いする必要があることはわかりましたが、具体的にはどれぐらいの費用がかかるのでしょか。計算方法とあわせて確認していきましょう。

ゴミ回収のプラン紹介

ゴミ回収の計算方法は依頼するプランによって異なります。ゴミ回収のプランは主に2つ、1.トラック詰め放題と、2.品目別の2種類があります。

1.トラック詰め放題

| 単位 | 相場価格 |

|---|---|

| 2tトラック1台あたり | 28,000~40,000円 |

| 軽トラック1台あたり | 10,000~20,000円 |

上記の表は、Clean Earthさんのトラック詰め放題プランを参照しました。ゴミの量が多く、自分で分別するのが難しいという方におすすめです。価格もトラック1台あたり〇〇円とわかりやすいところがいいですね。

- 品目ごとの細かい見積りが苦手

- ゴミの量が多い

- 単品で回収して欲しい

- ゴミの量が少ない

2.ゴミの品目別

1点ごとに細かく料金がきめられているので、細かい見積りを出すことができますが、品目数が多くなると料金が割高になることは避けられません。また、品目ごとの料金に加えて、基本料金や出張料金(3,000円前後~)が別途かかる場合がほとんどです。

| 品目別 | 相場価格 |

|---|---|

| 小型家電 | 1,000円前後~ |

| 洗濯機 | 6,000円前後~ |

| 学習机 | 5,000円前後~ |

| テレビ | 5,000円前後~ |

| 45Lゴミ袋 | 500円前後~ |

- ゴミの量が少ない

- 処分して欲しい不用品がはっきりしている

- 分別は既に終わっているもしくは、自分でできる

- 詳細な見積りが欲しい

- ゴミの量が多い

- ゴミの分別が出来ない

ゴミ屋敷と化した空き家におすすめするのは、1.トラックのせ放題プランです。

都内エリア対応の不用品回収業者BEST3

不用品回収の相場はわかりましたが、実際にはどのような不用品回収業者があるのでしょうか。ここでは、都内エリアに対応しているおすすめの不用品回収業者3社をご紹介します。

1.エコピット

まず、1社目にご紹介するのはエコピットさんです。過去の回収事例が細かく紹介されているので料金面で期待できる不用品回収業者です。

| 会社名 | 株式会社ルクス |

|---|---|

| 住所 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町10-10 VORT渋谷神泉ビル 4階B |

| 電話番号 | 0120-971-411 |

| 公式HP | https://www.ecopit-huyouhin.com/ |

| その他 | 古物商許可 ・東京都公安委員会 第308781604658号 ・埼玉県公安委員会 第431090030007号 ・千葉県公安委員会 第441010002488号 |

2.粗大ゴミ回収本舗

2社目にご紹介するのは、粗大ゴミ回収本舗です。他社なら必要な基本料金がかからないのが大きなポイント。軽トラック載せ放題サービスは、粗大ゴミが多い方におすすめです。

| 会社名 | 株式会社ゴン |

|---|---|

| 住所 | 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目8-13-15 |

| 電話番号 | 0120-914-229 |

| 公式HP | https://sodaigomi-kaishu.com/ |

| その他 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 東京 許可番号13-00-224307 神奈川 許可番号01400224307 埼玉 許可番号01100224307 千葉 許可番号01200224307 |

3.クリーンクルー

最後にご紹介するのがクリーンクルーさんです。創業16年の実績がある老舗業者で、受入品目の多さに注目です。

| 会社名 | アビドレックス株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 〒106-0044 東京都 港区東麻布1-25-5 |

| 電話番号 | 03-3583-6870 |

| 公式HP | https://www.666900.com/ |

| その他 | 回収可能品目 |

気になる業者はありましたか?

これで、ゴミ屋敷のゴミ回収相場と不用品回収業者がわかりましたね。でも、せっかくなら料金が少しでも低くなる方が嬉しいですよね?

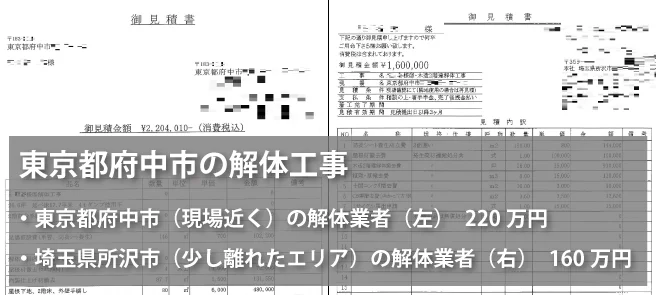

そこで、最後にゴミ屋敷の解体費用を少しでも低く抑えるための見積り手順をご紹介したいと思います。

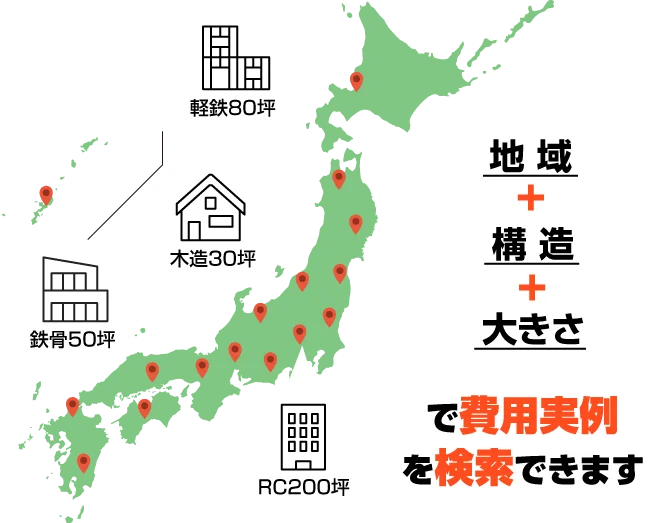

ゴミ屋敷の解体費用見積り手順

ゴミ屋敷の解体費用を抑える3ステップ

ゴミ屋敷の解体費用を抑えるステップは全部で3つです。順を追ってみていきましょう。

【ステップ1】解体業者にゴミ屋敷の見積りをお願いする

まず、最初にやるべき事は解体費用の見積りです。お近くの解体業者に問い合わせて解体費用の見積りを出してもらいます。その際に、ゴミの中から一緒に処分してもらえるものがないか確認してもらいます。

「えっ?解体業者は一般のゴミは回収出来ないんじゃないの?」と賢いあなたならすでにお気づきかもしれませんが、実は、一般ごみの中でも金属・プラスチック・木材に関しては解体業者でも回収可能品目なので、解体業者によっては、無料もしくは低い金額で処分してもらう事ができます。

なお、分別が必要なゴミは、工事業者に引き取ってもらう事は難しいですが、タンスなどの大きい家財道具を引き取ってもらえる事があります。

見積りは解体業者に立ち会ってもらい、回収してもらえそうなゴミはしっかり区別しておきましょう。

【ステップ2】不用品回収業者に見積りをお願いする

解体業者に見積りを出してもらったら、次に不用品回収業者に見積りを出してもらいます。念のため、解体業者に回収してもらえそうなゴミを除いた場合の見積りと、全部回収してもらった場合の見積りの両方を出してもらって下さい。

【ステップ3】解体業者の見積りと不用品業者の見積りをすり合わせる

最後に、解体業者と不用品回収業者に出してもらった見積りを見比べます。品目によってはどちらか低い方に依頼して、少しでもゴミの回収費用を抑えましょう。

以上の3ステップで簡単にゴミの回収費用を抑える事ができます。ぜひ活用してみてください。

基本的に見積りは無料のところがほとんどですが、場合によっては見積りだけでも料金が発生する業者があります。もし、見積りに来てもらう時は、事前の問い合わせでしっかりと確認しておきましょう。

ゴミ屋敷の解体工事についてのまとめ

本記事では、「ゴミ屋敷の撤去」について詳しくご紹介しました。

ゴミ屋敷は、大きな社会問題です。

近隣住民がゴミ屋敷に住んでいるといった事態だけでなく、ある日突然ゴミ屋敷を相続することになってしまうことも十分に考えられます。

その際、ゴミ屋敷に対してどのようなアクションを起こせばいいのか、この記事をお役立ていただけたら幸いです。