住宅を解体して更地にしようと思ったとき、まずは解体業者を検討しますよね。

ですが、解体工事なんて初めてのことで「どんな業者を選べばいいんだろう?」「この業者にお願いして本当に大丈夫だろうか?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、優良な業者を選ぶためのポイントや解体業者選びを失敗してしまった時のリスク、工事前~工事後にかけてチェックしておきたい部分をまとめてご紹介します。

解体業者選びを失敗するとどうなる?

建物を建てる建築工事と違って、解体工事では土地を更地にします。そのため「できるだけ解体工事にかかる費用は抑えたい」と考えている方が多いのではないでしょうか。

しかし過度に抑えられた見積り額のみで選定したり、下調べが不十分なまま適当に解体業者を選んだりしてしまうと、品質の良くない業者を選んでしまい、「法律違反の発生」「ご近所トラブル」「かえって追加請求が多く発生する」「ずさんな工事をされる」「工事の工期が大幅にずれる」といったトラブルが発生してしまう可能性があります。

信頼できる解体業者を選ぶための8つのポイント

悪質な解体業者を選ぶことなく、信頼できる解体業者で工事を進めるためには、以下の8点を押さえて業者を選びましょう。

- 建設業許可証または解体工事業登録を持っていること

- 損害賠償保険に加入していること

- 解体費用に注意すること

- 信頼できる担当者であること

- 自社施工であること

- マニフェストを発行してくれること

- 複数の業者を見積り比較する

- ホームページはここをチェックしよう

1.建設業許可証または解体工事業登録を持っていること

業者が解体工事を行うためには、建設業許可証または解体工事業登録が必要です。

建設業許可証には業種が分けられており、解体工事を施工する場合には「建築工事業」「土木工事業」「とび・土工工事業」「解体工事業」のいずれかの業種を取得している必要があります。また、建設業許可証を持っていない場合は解体工事業登録でも施工できますが、その場合は工事金額が500万円未満の工事しか請け負うことができません。

登録や許可がない業者による工事は違法となりますので、解体業者を探す場合は、業者のホームページで建設業許可証または解体工事業登録を取得していることを確認するようにしましょう。

2.損害賠償保険に加入していること

工事中は、瓦礫の隣家への接触・重機の横転などの事故のリスクがあるため、工事業者は損害賠償保険に加入するのが一般的です。しかし、安全意識が低かったり保険料を浮かせたいと考えていたりする業者の中には、保険に加入していないところも存在します。

そのような業者に依頼すると、解体費用が抑えられていても事故発生時のリスクが上昇します。そのため解体業者を選ぶ際は、損害賠償保険に加入していることもひとつの条件にしてみてください。

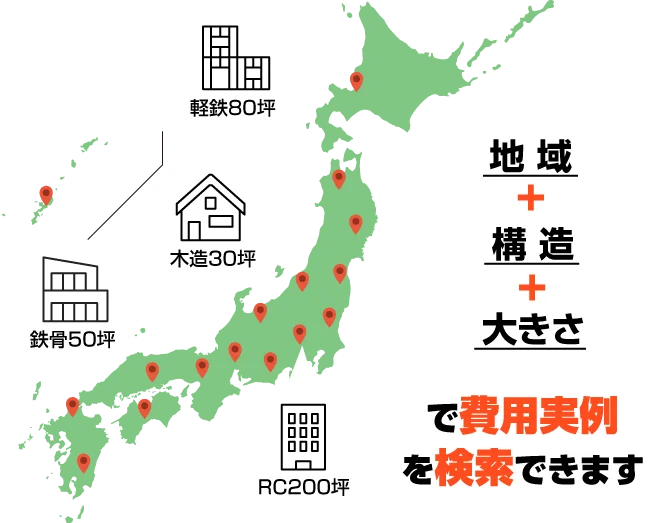

3.見積りが相場から外れすぎていないこと

解体費用はできるだけ抑えたいものですが、相場よりも明らかに外れている場合には注意が必要です。人件費を削減するために違法就労の作業員を利用したり、廃棄物の処分費を抑えるために不法投棄に手を染めたりしている可能性があります。

前述のように最初に金額を抑えた見積りを出し後から追加費用を請求してくる業者も存在するため、注意してください。

4.信頼できる担当者であること

解体業者の担当者とのフィーリングも大切です。見積り時に担当者の対応に少しでも違和感を覚える点があれば、万が一のトラブル防止のため他の解体業者の利用を検討したほうがいいでしょう。

また、連絡がつきにくい解体業者にも注意してください。優良解体業者であれば、忙しくても一両日中には折り返し連絡をしてくれます。なかなか連絡が取れない解体業者は、何かトラブルが発生したときの対応にも遅れが出やすいため、できるだけレスポンスの早い解体業者を選ぶのがおすすめです。

5.自社施工であること

自社で施工を行わないブローカーに工事を依頼すると、工事に関する細かい要望が下請けまで連携されずに、ずさんな工事をされる可能性があります。また何らかのトラブルが発生したときに、ブローカーが責任を取るのか下請け業者が責任を取るのかで揉めるおそれもあります。

ブローカーに当てはまりやすい特徴として、日本全国から解体工事を請け負っていることが挙げられます。そのため解体業者を選ぶ際は、その業者が地域に密着しており自社施工なのかということもチェックしてみましょう。

6.マニフェストを発行してくれること

マニフェストとは、解体工事で発生する廃棄物の収集・運搬・処理までの過程において、各段階で担当する業者に記入・押印してもらう管理票のことです。

このマニフェストによって廃棄物が適正に処理されたことが確認できるため、ぜひ解体業者にはマニフェストの写しを請求してみましょう。マニフェストは作成が義務付けられているため、優良な解体業者であれば必ず発行してくれます。

マニフェストに押印漏れがあった場合は不法投棄の可能性が高くなりますが、漏れがなければ廃棄物が適正に処分されたという証明になります。

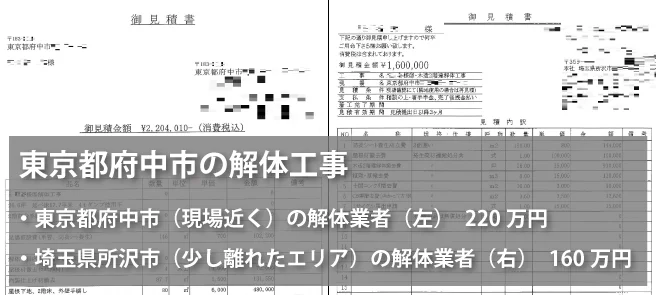

7.複数の業者を見積り比較すること

解体工事にかかる費用や、工事をする作業員たちの雰囲気は、それぞれの業者によって異なります。そのため、複数の業者から相見積りを取って比較することで、自分たちに合った解体業者を見つけやすくなります。

なお、私たちあんしん解体業者認定協会は、最大6社の解体業者の見積り比較ができる 「解体無料見積ガイド」を運営しています。

お電話やお問い合わせフォームからご連絡いただくと、地域専任スタッフが解体する建物の状況をお伺いし、あなたの地域で活躍している解体業者をご紹介させていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

8.ホームページはここをチェックしよう

「この業者いいかも!」となるホームページを見つけた後は、見積り依頼の前にホームページから「本当に良い業者かどうか」を確認してみましょう。

以下のポイントをチェックしてみてください。

「会社概要」の連絡先・所在地

まず、連絡先と所在地はしっかり表記されているでしょうか?所在地については、その住所にきちんと会社が存在しているかを確認し、事務所を構えられているかを確認します。

ここで注意すべきは、アパートの一室を所在地としている業者です。

解体業者の中には、運営が危うくなると会社を潰してまた新たに会社を立ち上げるなど、自転車操業でなんとかやりくりしているところもあります。

そのような業者はアパートの一室を事務所とし、所在地にしていることがあります。

工事の実績をチェック!

検討中の業者は、ホームページに実績や事例を載せているでしょうか?実績や事例を載せられる業者は業務を正しく行えているということですね。

また、事例を写真つきで載せている業者さんは、それと同じような建物を解体したいという方に向けて発信しています。自分が解体したい建物と似た条件の建物の写真がないか、チェックしてみましょう。

-

ブログやSNS・YouTube等

ブログやSNS・YouTubeなどで日々の活動を発信している業者は、一般のお客様に見つけてもらおうという努力が伺えます。

内容から働きぶりや雰囲気が伝わる上、更新頻度が高い業者は積極的に活動していると言えます。

-

代表あいさつやスタッフの写真

代表あいさつのページなどにある代表やスタッフ陣の写真は、「どんな人たちが仕事をしているか」ということを確認する良い機会です。

「顔を出してもいいくらいしっかりと仕事をしている」ということが分かるほか、仕事中の雰囲気を伺うための機会となるでしょう。

日々多くのお仕事をこなしている業者さんは忙しく、ホームページやブログを更新する余裕がないということも多いです。ですから「書いていないから信頼できない」ということにはなりませんが、これらが載っている業者はより信頼を置きやすいと言えるでしょう。

工事を依頼する前の最終チェックポイント

依頼しようと思える業者が見つかったら、次は実際に連絡し、見積りを取ることとなります。

その時もいくつかチェックポイントがあるので、ひとつひとつ確認してみましょう。

電話がつながるかチェック!

まずは電話がつながるかをチェックします。ホームページに載っている番号に電話をかけてみてもつながらない、という場合も少なからずあるためです。

また、呼出音が鳴ってもなかなか来てくれない業者さんもいます。小さな会社で業者さんが毎日忙しいと、すぐに対応するのが難しいこともあるのです。

ここでのポイントは折り返し電話があるかどうかです。どんなに忙しい業者さんでも、折り返し電話は必ずします。折り返しが何日も遅れていたり、そもそも折り返しがないといった場合は、連絡にかぎらずルーズな業者である可能性があります。

見積りの仕方をチェック!

次は、実際に見積りを取ってもらう時に確認しておきたいことについて見ていきましょう。

- 最初の反応

- 現地を見に来た時の様子

- 見積書が適切かどうか

最初の反応

例えば、電話で建物の構造(木造・RC造等)と規模(坪数)を聞いただけで「○○万円でできますよ!」と言える業者には注意が必要です。

取り壊し工事は現場周辺の環境や住宅の内外にある廃棄物等によって費用が変動してしまうためです。

目安として「その大きさでしたら建物本体のみの解体で○○万円ほどです」といった話は往々にしてあるので一概には言えませんが、このことは頭に入れておくとよいでしょう。

現場を見に来た時の担当者の反応

解体工事の見積りには、建物の大きさや材質、敷地の境界線、庭にある樹木や庭石、埋設物(井戸や浄化槽)などがないかどうか、現場の前を通る道の広さなど、確認すべき項目はたくさんあります。

現地調査には必ず立ち会って、業者が十分に注意してくれているか確認しましょう。

どんなに丁寧に見積っても、後から埋設物などによる追加料金が発生することもあります。ですが、良い業者であれば追加料金のことも契約を結ぶより前に説明してくれるでしょう。

現地調査のときに建築図面や建物の登記簿があると、建物の大きさや地下埋設物の情報などの記載があるため、より正確な見積りを出すことができます。ぜひ事前に用意しておきましょう。

見積り金額が適切かどうか

解体工事の見積りは1社だけでなく、必ず数社から取り、各項目を見積書でしっかり見比べて確認しましょう。

仮に見積り金額が他の業者に比べて低い業者があったとしても、工事項目が他の業者の見積書より少ない場合、後から追加料金を請求されることがあります。

また、見積書を比べる時は、各見積書の総工事費に消費税が含まれているかを確認してから金額を見比べましょう。

契約から工事開始後のチェックポイント

工事の依頼が決まった後や工事が始まった後も、最後まで何事もなく終わるかどうか気になりますよね。

実際の工事がずさんだと、近隣に埃が舞ったり、お隣の外壁を傷つけてしまったりと、重大な問題につながることがあります。

工事前・工事中も以下のようなことをチェックしておきましょう。

工事前:工事のスケジュールを伝えてくれるか

工事のスケジュールは施主にとっては勿論、業者にとっても重要なものです。工期が伸びてしまうとそれだけ業者側の負担が大きくなり、近隣からクレームが入るおそれもあるからです。

優良な業者なら、工事前にスケジュール表を作成し、工程の説明をしてくれるでしょう。

工事中:工事の進行状況をこまめに伝えてくれるか

優良な業者さんは、現地の写真を添えるなどの形で工事の進行状況を伝えてくれます。状況報告により、施主にスケジュール通り工事が進んでいることを伝えられるからです。

また、工事中に見積りになかった追加工事が発生した場合、工事の手を止めて速やかに施主に報告してくれる施主は優良であると言えます。しかし、それをせず工事後に料金の請求だけを行う業者はあまり良い業者とは言えないでしょう。

工事中:工事現場に問題はないか

解体工事がはじまったら、できれば現場に足を運び、状況を確認するとよいでしょう。

現場で見るべきポイントは以下のようなものです。

-

養生や水撒きが適切に行われているか

解体工事の最中は粉塵が舞い、近隣では洗濯物が外に干せないほどになることもあります。

埃の飛散を極力抑えるために、養生がしっかり施されているか、また、水撒きが適切に行われているか確認しましょう。

-

廃材をきちんと分別しているか

解体工事で出た木材やガラス、コンクリート、またその他の廃棄物は、建築リサイクル法により、分別しながら解体しなければなりません。 それらをまったく分別することなくトラックに積み込んでいる業者は、その時点で罰せられる可能性があります。

-

ご近隣への配慮を怠っていないか

重機を使用する解体工事では騒音やホコリの飛散に注意が必要です。建築物の破片が飛散して、人や自動車などを傷つけてしまう可能性もあります。また、ホコリが舞うことで近隣の方々は洗濯物を干せなくなるなど、思わぬところでも迷惑をかけてしまいます。まずは工事内容に適した養生を設置すること、また、建物を取り壊す際には水撒きを怠らないことは解体工事において大変重要なことです。経験豊富な解体業者は、近隣の方の車両に被せる防塵(ぼうじん)シートを配布したりもします。

以上の作業を実際に見るには、工事開始から3~5日で現場に行ってみるとよいでしょう。

工事後:取り壊し証明書の発行を怠っていないか

解体工事の完了後、業者から発行される取り壊し証明書。

これが無いと、工事完了から一ヶ月以内に行う「滅失登記」ができなくなってしまいます。

工事後には業者から必ず取り壊し証明書をもらっておき、紛失しないよう十分に注意して保管しましょう。

工事後:整地まで手を抜かず綺麗に仕上げるか

解体後にどれだけ綺麗に整地されているかは、その土地の評価額に影響します。

売却する土地であればそれ自体が商品ですので、美しいほうが買い手も見つかりやすく「荒れた土地だから購入後に手間と費用がかかる」などと言われて値引きされる事もなくなります。

丁寧に整地されていない更地が、建て替え時に及ぼす影響

建材ゴミがきれいに撤去され丁寧に整地された土地では、その後の建物の建築がスムーズに進みます。

しかし、万が一、建材ゴミが地中に埋められたり撤去されずに残ったりした土地の場合、どんなに地面(表面)を固め整地しても、月日が経てば、ゴミが腐敗して地盤が沈下していきます。

当然、地盤が沈下すれば建物が傾いてしまいます。それは、工務店さんがどんなに素晴らしく仕上げたお家でも起こり得ることです。

丁寧に整地されていない更地が、土地の売却時に及ぼす影響

建て替えをせずに売却をお考えの方も要注意です。

更地の善し悪しで土地の売値が左右されるのは容易に想像できますが、もし地中にゴミが埋まっていた場合は大問題です。

売った後にそれが発覚すれば、土地の所有者はその地中に埋められたゴミを、ご自身のお金を費やして撤去しなければならないのです。

つまり、建材ゴミの撤去費用を相場の2倍(運搬費用を含めれば2倍以上の費用)支払わなければならないのです。

更地の仕上がりがその後に影響を及ぼすことをご理解いただけたと思います。

失敗しない解体業者の選び方についてのまとめ

一生に一度あるかないかの解体工事。せっかくなら良い業者を選び、自分たちも近隣の方も、業者も満足できるような工事をしておきたいですよね。

解体工事を考えている方はこの記事を参考に、信頼できる相手で適正価格の工事ができるように業者を探してみましょう。