失敗しない解体工事

空き家の活用について

特定空き家に指定されたらどうしよう・・・?

空き家問題も最近ではニュースで頻繁に取り上げられています。

2015年の5月26日から空き家法案も一部施行し、各自治体の空き家に対する動きも

今後活発になってくるのではないのでしょうか?空き家法案の概要と、どう対応すればいいかをご紹介します。

- Point1 空き家法案成立の背景

- Point2 特定空き家について

- Point3 空き家を残すか?撤去するか?

- Point4 空き家や土地の活用方法

- Point5 遠方の空き家

こんなご相談が多く寄せられています

-

Case 1

両親の空き家が「特定空き家」に指定されてしまった。

-

Case 2

遠方にある、もう住まない家をどうしようか迷っている。

Point1

空き家法案成立の背景

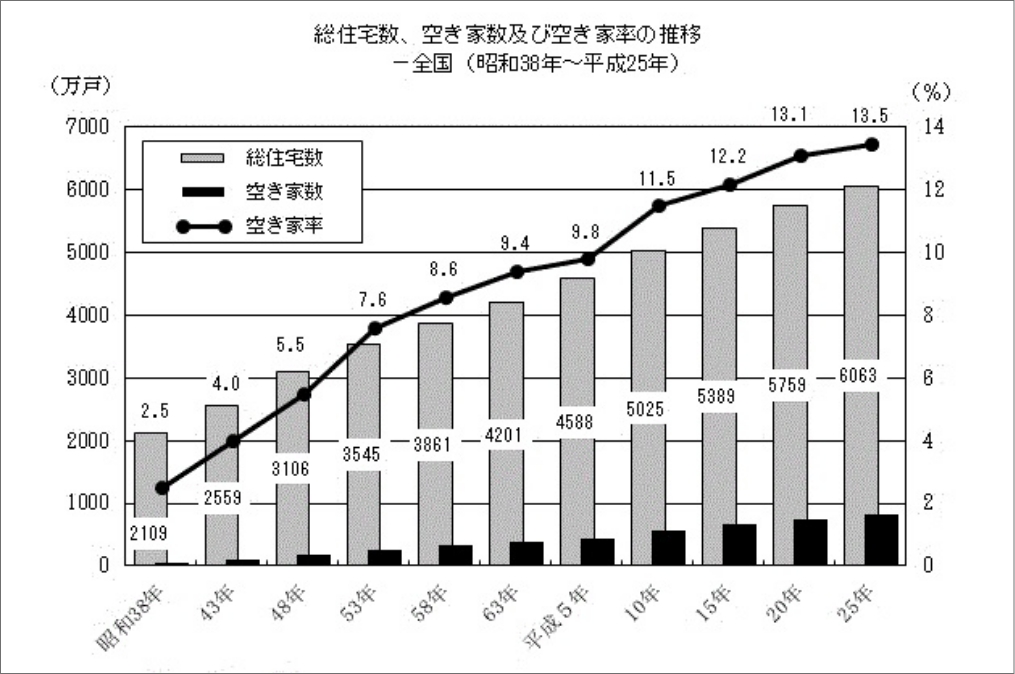

現在日本では、建物全体の約13.5%が空き家で、年々増加しており、統計上では8年後には20%を超えてしまいます。

これを改善するために出来た法律が空家等対策の推進に関する特別措置法(通称、空き家法)です。

Point2

特定空き家について

特定空き家とは?

2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、

『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』

と定義されています。

市町村は空き家の立ち入り調査や、特定空き家の所有者に措置の助言、指導、勧告、命令を行います。

応じない所有者には行政代執行を行い、費用を負担しなければならないというケースもあります。

どのように特定空き家に指定されてしまうのか・・・立ち入り調査について

何も起こらずいきなり特定空き家に指定されることはありません。

市町村は景観の悪い空き家に立ち入り調査を行い、特定空き家に指定するかどうかを決定します。

もちろん、調査の際には事前に所有者へ通知を行い、立ち入り調査日の5日前までには届くそうです。そして、所有者の許可をとった上で立ち入り調査を行います。

市町村は立ち入り調査の権限を認めてられているので、立ち入り調査の通知が届いたら拒否せずに対応しましょう。

立ち入り調査が来てしまったからといっても、必ずしも特定空き家に指定されてしまうわけではありません。

あくまでも調査ですので、特定空き家に指定するかどうか疑わしい建物を確認するのが目的です。

調査が行われても何も起こらない。なんてケースもあります。

特定空き家に指定されるケース

特定空き家に指定されるケースをご紹介します。

Case 1

倒壊の恐れがある

建物の破損や不朽、門や看板など倒壊の危険性がある状態

Case 2

衛生上非常に有害

ゴミの放置、異臭を放っている、害獣が繁殖しているなど衛生上有害な状態

Case 3

景観や周辺環境を損なう

建物に汚物や落書き、立木が繁殖しているなど、景観を損なう状態

Case 4

その他、周辺の生活環境の保全に悪影響を及ぼす

不審者の侵入や、屋根の雪落の危険など近隣住民の生活に悪影響な状態

特定空き家に指定されるとどうなるのか

特定空き家に指定されてしまったら、所有者には除却や修繕の指導や勧告が行われます。

ただし、すぐに工事をしなくても、特定空き家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空き家から解除されます。

撤去や修繕に応じない場合は、行政代執行で建物を強制撤去されることもあります。

また、特定空き家に指定されれた後に自治体から改善の勧告を受けると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されません。

Point3

空き家を残すか?撤去するか?

空き家をどうするか?

今まで放置してしまった事にも理由は様々あると思います。

特に遠方に実家がある場合、どのように進めていいか分からない、手配する時間が割けない、など苦労も多いはずです。

ですが、所有する建物が特定空き家に指定されてしまう危険がある場合は、早めに対応しておくことが重要です。

勧告や命令が出ている状態を放置し続けて行政代執行になってしまった場合、掛かった費用は全て所有者が支払わなければなりません。

そうなってしまう前に、空き家を放置し続ける事による老朽化やごみの不法投棄、放火などのリスクと、除却するメリット・デメリットを知って総合的に判断しましょう。

空き家を撤去した場合のメリット・デメリット

除却した場合のメリットは、「近隣への迷惑とならない」「特定空き家に指定されることがない」など、空き家に関する不安が解消され、安心が手に入ることです。

また、老朽化した家付土地よりは、更地になった土地の方がスムーズに売却できる傾向があります。

除却した場合のデメリットは、昔住んでいた家ならば「思い出が消える」などもありますが、最大のデメリットは費用がかかるということです。

その費用も、主には2つです。「建物を解体するための費用」と「値上がりする固定資産税」です。

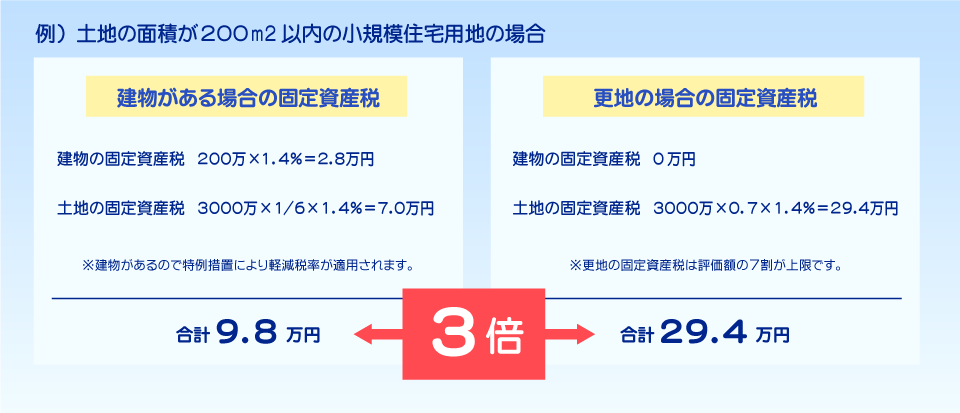

固定資産税はどうなるの?更地にしたら6倍になるというのは本当?

更地にしたら固定資産税は6倍になる!?

ご存知のとおり、不動産を所有していると固定資産税という地方税を収めなければなりません。課税対象となるのは土地と建物です。

「建物を解体すると固定資産税が6倍に値上がりする」という話を、テレビや人づてに聞いたことがあるかと思います。

本当に、所有者様が支払う固定資産税は6倍に値上がりするのでしょうか?

正確には土地の固定資産税が6倍に値上がりします。

人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり税金が軽減されています。

従って建物がなくなると、土地の固定資産税が6倍に値上がりしますが、建物に課税される固定資産税はなくなります。建物の固定資産税がなくなるので、実際には6倍に至らないケースのほうが多いです。

空き家と更地の固定資産税比較

評価額や土地の広さ、建物の評価額により異なりますが、おおよそ3倍〜4倍になります。

固定資産税の特例とは

土地が建物の敷地になっている場合、住宅1戸につき敷地200㎡までの固定資産税を1/6に、200㎡を超え床面積の10倍までの固定資産税を1/3に軽減する措置です。

結局、空き家を残すか、撤去するか、どちらがよいの?

ここまでの空き家を抱えるリスクと、除却して発生するデメリットを天秤にかけて冷静に判断することが大切です。

費用やかかる手間、様々なことも勘案して、撤去するかどうかを冷静に判断しましょう。

ご自身の置かれている状況を把握してから行動に移しましょう。

そして、今後その土地や建物をどのようにするのかを決めておくことでどのように対応すれば良いのかが決まります。ご自身だけで判断が難しい場合は、家族や親族と話し合って決めておくと良いでしょう。

Point4

空き家や土地の活用方法

空き家や更地にした土地の活用方法をご紹介します。

空き家のまま残す場合

Case 1

空き家をリノベーションする

そもそも必ず更地にしなければいけないわけではありません。リノベーションという言葉もあるように、空き家をそのまま使用して修繕を行い、居住することも選択肢の一つだと思います。

Case 2

空き家を貸し出す

今ある建物に居住を希望する借り手が見つかれば賃料として毎月収入を得られます。

借り手が問題なく生活できるようならば特に手を掛ける必要はありませんが、借地借家法で貸す側にも法律で責任があり、建物の基礎や壁、屋根などが損傷している状態では修繕が必要になります。

Case 3

空き家を売却する

土地を維持していくと固定資産税の支払いや、活用方法に伴う管理が必要になります。所有地から遠方に住んでいたり、管理する手間を掛けられない場合は売却して手放してしまうのも一つの手段です。

建物を残して古屋付きの土地として売却売却できれば、解体費用も掛からず、その後の管理も必要ありません。不動産登記などの手間は発生してしまいますが、解体工事を行った場合にも減失登記という登記登録が必要になります。

一番手間の掛からない対策方法かもしれません。古屋付きで売却する場合、更地にして売却するよりも買い手がつきにくいというデメリットもあります。

空き家を取り壊して更地にする場合

Case 1

更地を農地として活用する

更地にした場合はその土地を有効活用して税金を軽減しましょう。建物のない住宅用地は固定資産税が高くなってしまうので、農地にすれば納税額を抑えられます。

ただし植物ならなんでもいいわけではなく実のなる植物を育てることが必要なので、手間はかかってしまいます。

住宅用地から農地に変更する際に気をつけておくことは、登記を農地にしただけでは固定資産税は住宅地と変わらないことです。

固定資産台帳には地目というものがあり、登記地目と課税地目があります。法務局で申請する登記登録で変更されるのは登記地目の事で、課税地目を変更するには管轄の農業委員会から現況証明を取得しなければなりません。そしてその現況証明を取得するには、その土地を使い耕作、管理し続ける必要があります。

Case 2

更地を駐車場として活用する

砕石やアスファルトを敷き駐車場施工すれば現金での収入も見込めます。管理も農地ほど大変ではないので、借り手がつきそうな土地であれば有効的な手段だと思います。

駐車場施工で気をつけることは、施工内容でメリットとデメリットが大きく違うことです。主に施工されているのが、砕石敷き、コンクリート敷き、アスファルト敷きの3つです。

それぞれのメリット、デメリットを簡単にまとめました。

| 施工内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 砕石敷き | 施工価格が安い | わだちで凸凹になってしまう 雑草が生えてくる可能性がある |

| アスファルト敷き | 施工期間が短い 補修工事がしやすい |

施工中に異臭が出てしまう |

| コンクリート敷き | 管理がしやすい 耐久性がある |

施工価格が上2つと比べると高い 施工に時間がかかってしまう |

Case 3

更地を貸し出す

更地にした状態で借り手が現れれば地代を受け取ることが出来ます。

新築を考える際にどうしても費用がかかってしまうのが土地なので、借地として貸し渡すことで借り手が見つかるかもしれません。

Case 4

更地のまま売却する

建物の立地や状態などがいい環境ではない場合は解体工事を行い更地にすることをお薦めします。

売却手続きをする際に依頼する不動産屋も更地のほうが扱いやすく買い手も比較的見つかりやすいです。

Point5

遠方の空き家

遠方の空き家を所有されている方に向けた工事業者の選定ポイントや依頼のタイミングをまとめた別ページをご用意しています。

お伝え出来ることがたくさんありますので、詳しくはそちらをご覧下さい。

ご自宅/空き家/店舗/オフィス/ビル/アパート/別荘/遠方にある建物/火災物件/木造/鉄骨造/RC造/内装解体/スケルトン解体/

ハウスメーカー・工務店・設計事務所・不動産・大手フランチャイズなどの法人様からの依頼は全国に多数実績ございます。

一括見積のご依頼はもちろん、見積書チェック/費用相場のご案内/

工事リスクのチェック/解体業者の評判チェック/

不用品処分/借地返却/新築/不動産売買/相続等のお悩みや疑問、

どうぞお気軽にご相談ください。

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。

お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

私たちのこれまでの経験を

少しずつ書きためました。

以下メニューもぜひご覧ください

失敗しない解体工事

当サイトについて

目的別の解体費用